Управление

| Наименование: | Управление (образовано от древнерусского слова: правлєниѥ — правление, управление чем-либо; производное от общеславянского слова: правити — править, направлять, наставлять, учить, руководить, которое происходит от праславянского слова: правъ — прямой, правильный). |

| Определение: | Управление — это воздействие (субъекта управления) на управляемую систему (объект управления) с целью обеспечения требуемого её поведения или изменения её характеристик. |

Управление представляет собой многозначное понятие, которое рассматривается в двух основных аспектах:

- Управление — это деятельность. В этом значении управление рассматривается (прежде всего, по отношению к человеческой деятельности) как воздействие (субъекта управления) на управляемую систему (объект управления) с целью обеспечения требуемого её поведения или изменения её характеристик. Объектом управления может быть любая организованная система различной природы (биологическая, социальная, техническая — см. Система). В социальных системах управление понимается как совокупность социальных практик, направленных на организацию, сохранение и регулирование форм человеческой деятельности, поведения и общения. Деятельность управления может осуществляться двумя основными путями: a) стихийное управление, обусловленное управляющим воздействием, возникающим в результате взаимодействия определённых субъектов; b) иерархическое управление, обусловленное сознательным управляющим воздействием определённого субъекта на определённый объект.

- Управление — это функция. В этом значении управление рассматривается (безотносительно к человеческой деятельности) как функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), возникших естественным (эволюционным) или искусственным (креационным) путём, которая обеспечивает: a) сохранение определённой структуры системы и её системных характеристик; b) поддержание установленного режима деятельности системы и его оптимизацию; c) реализацию (явно или латентно) заданной программы деятельности системы (достижение цели). Наиболее общей функцией управления считается целенаправленное воздействие на внутренние и внешние (по отношению к системе) процессы, связанные с её функционированием.

Понятие «управление» широко используется как одна из ведущих категорий в ряде научных дисциплин (прежде всего, в общественных и технических науках), каждая из которых трактует его в контексте разрабатываемых ими теорий и обладает самостоятельным полем исследования тех или иных аспектов управления (см. Наука). Операциональный анализ проблемы управления развивается в русле кибернетики, теории систем, теории автоматов, теории информации, методологии (см. Методология). В методологическом контексте управление понимается как деятельность, объектом которой является другая деятельность. Ряд выработанных в этой связи категорий, концепций и схем, связанных с управлением, получил определённое методологическое значение. В последнее время обозначилась тенденция представить эти методологические категории и схемы в качестве элементов философского знания (см. Философия).

Первая универсальная системная модель управления была предложена Н. Винером в 1948 году (Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, 1948) и включала в себя следующие элементы:

- управляющую систему;

- управляемую систему;

- управляющую связь;

- обратную связь.

Системная модель управления предполагает наличие шести элементов:

- цель (или цели) управления;

- потенциальная возможность её достижения;

- модель объекта управления в распоряжении управляющего субъекта;

- действенность управляющей связи;

- реакция объекта (управляемость);

- действенность обратной связи (информирующей об изменении состояния объекта).

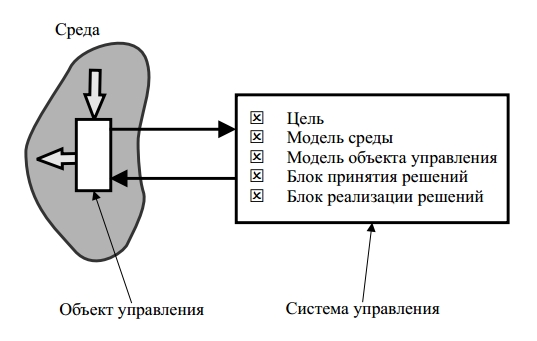

Понятие управления составило основу кибернетики как науки об общих законах управления и связи в биологических и технических системах. Концептуальная схема, в рамках которой формулируется любая задача управления, может быть представлена следующим образом (Рис. № 1).

|

| Рис. № 1. Концептуальная схема управления. |

Система управления на основе наблюдений среды и объекта управления и соответствия этих наблюдений цели формирует решение по выбору управляющего воздействия на объект (в частном случае это может быть «пустое» решение). Если при сложившейся ситуации в среде и на объекте управления цель достигнута — продолжается наблюдение за средой и объектом. Если цель не достигается — необходимо некоторое воздействие на объект. Это воздействие выбирается блоком принятия решений на основе модели среды и модели объекта управления и выполняется блоком реализации решений. Воздействие вызывает переход объекта в новое состояние и, как следствие, некоторые возмущения в среде. Новое состояние пары «объект управления — среда» может быть ближе к цели или, наоборот, удалять нас от неё. Мы можем оценить это, наблюдая объект и среду и сравнивая сложившуюся реальную ситуацию с целью. Результат такого наблюдения и сравнения инициирует либо новые решения в случае, когда цель не достигается, либо пассивное наблюдение в случае, когда цель достигнута.

Различные аспекты представленной концептуальной схемы изучаются различными теориями. Так, например, связи между объектом и системой управления, между средой и системой управления, изучаются в рамках теории кодирования или, более широко, теории информации; выбор разумного (оптимального, целесообразного) решения составляет основную задачу теории принятия решений; теория автоматов, теория игр, теория оптимального управления и многие другие — это углублённое изучение различных аспектов указанной схемы.

Согласно современным представлениям, управление присуще только системным объектам, для которых характерно понижение энтропии, направленность на упорядочение.

Для технических систем (см. Техника) характерно наличие низкого уровня разнообразия (например, по сравнению с аналогичными биологическими системами), обусловленного тем, что их создание всегда определяется принципом «отсечения лишнего», так как создающий эти системы человек намеренно упрощает окружающий мир, чтобы получить возможность овладеть и управлять им. Уменьшение разнообразия является одним из основных методов регулирования в технических системах, поскольку поведение системы становится более предсказуемым. Поэтому технические системы — это статические системы, не изменяющиеся во времени (заданного времени их функционирования), линейные по структуре (организации) и жёстко (ригидно) детерминированные. Управление технической системой подразумевает реализацию заданной программы её функционирования путём организованного управляющего воздействия. Сложные технические системы, в которых как непременный элемент управления принимает участие человек-оператор, принято называть автоматизированными системами, в отличие от автоматических систем, функционирующих по заданной им программе без непосредственного участия в них человека.

Для биологических систем характерно наличие высокого уровня разнообразия и обособление двух уровней управления — организменной и поведенческой, первая из которых воспроизводится наследственно и ориентирована на самосохранение биологического вида или его экосистемы, вторая обеспечивает удовлетворение потребностей системы во взаимодействии с внешней средой. В определённых ситуациях возможно рассматривать управляющие системы организма, популяции, биоценоза как ориентированные на повышение эффективности их жизнедеятельности; в применении к биосфере или виду в целом такая точка зрения неоправданно телеологична.

Для социальных систем (см. Общество) характерно наличие высокого уровня разнообразия и формирование особого надбиологического уровня управления — культуры (см. Культура) как системы инструментальных и символических средств (знаний, ценностей, норм, образцов деятельности, поведения и общения, воплощённых в социальных институтах), обеспечивающих воспроизводство и развитие социальной жизни. Будучи системным образованием, культура генерирует функции социального управления, направленные на организацию, сохранение и регулирование форм человеческой деятельности, поведения и общения.

Социальное управление представляет собой целенаправленное воздействие субъекта управления (управляющей социальной подсистемы) на социальный объект (управляемую социальную подсистему), с тем, чтобы обеспечить требуемое его поведение или изменение его характеристик. В качестве объекта социального управления может выступать как общество в целом, так и его отдельные сферы (экономическая, политическая, социальная, духовная), а также индивиды, группы, общности разного уровня организации, и другие социальные образования. В контексте социальных систем (где и субъект, и объект управления осуществляют свою деятельность) управление рассматривается как деятельность (субъекта управления) по организации деятельности (объекта управления).

Природа социальных систем в целом исключает их жёсткую детерминированность, поэтому управление в них отличается чрезвычайной вариативностью и предполагает широкий спектр управляющих воздействий — как прямых, так и косвенных. Так, в условиях значительной неопределённости (поскольку не может быть известен результат отдельного воздействия) формируются различные системы опосредованного управления, в которых механизмами управляющего воздействия служат каналы трансляции семиотических средств управления.

Широкое распространение опосредованного управления характерно для высокоразвитых социальных систем «открытого типа» с высоким уровнем разнообразия и связанной с этим неопределённости. С другой стороны, согласно «принципу необходимого разнообразия», сформулированному У. Р. Эшби и формально доказанному в работе «Введение в кибернетику» (Introduction to Cybernetics, 1956), управляющая система должна обладать не меньшим разнообразием, чем управляемая, чтобы иметь возможность активного воздействия на неё (при этом управляющая система может иметь меньшее разнообразие, чем управляемая, однако в этом случае она не будет иметь возможности полного управления). В социальных системах это требование реализуется благодаря: a) иерархизации системы управления, уменьшающей разнообразие в управляемых структурах на каждом уровне; b) упрощению самих показателей разнообразия. Поэтому в системах «закрытого типа» с низким уровнем разнообразия (прежде всего, в социотехнических системах) управление предельно рационализируется и упрощается, что в определённых ситуациях создаёт условия для возникновения замкнутых систем «тотального» управления, подразумевающих детальную регламентацию режима управляющей деятельности и исключающих автономию отдельных уровней, сфер и субъектов управления.

Источник

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Это осознанная целенаправленная деятельность человека, с помощью, которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней среды – общества, природы, техники. Это деятельность, связанная с выработкой и реализацией управленческих решений.

— управление деятельностью (планирование деятельности, постановка производственных задач, создание системы измерения работы и контроля за выполнением заданий).

— управление людьми (обеспечение сотрудничества в коллективе, кадровая политика, обучение, информирование, мотивация персонала и др.).

2. Психологическая характеристика управленческой деятельности.

3. Факторы, оказывающие влияние на психическое состояние человека.

5. Взаимоотношения между членами руководимого коллектива.

Основными слагаемыми управленческой деятельности являются руководство людьми и организация выполнения решений. Для этого необходимо:

— четко представлять соответствующие цели и задачи;

— определить главное в работе;

— из имеющихся исходных данных выделить самое существенное;

— рационализировать ресурсы (материальные, технические, людские);

— четко определить, кому, что, в какой срок сделать;

— обеспечить необходимые условия выполнения задач;

— осуществлять необходимую помощь, координирование, контроль;

— анализировать результаты, делать выводы.

Технология управленческой деятельности:

Это совокупность методологических и организационно-методических установок, определяющих подбор, конструирование и задействование руководителем управленческого инструментария в соответствии с избранной стратегией и тактикой управления.

Алгоритм управленческой деятельности:

— определение объекта и уровня его проблемности;

— уяснение цели и задач;

— изучение и оценка обстановки;

— выработка и принятие управленческого решения;

— планирование работы по его выполнению;

— постановка задач подчинённым;

— организация выполнения решения;

— корректировка (по необходимости) процесса выполнения решения.

Компоненты управленческой деятельности:

а) структурный (потребность; мотив; цель; способ; результат).

б) операционно-деятельностный (активность; деятельность; результат).

Психологические признаки управленческой деятельности:

а) многообразие функций УД:

б) высокая ответственность руководителя:

в) творческий характер УД:

— недостаток исходной информации;

г) высокая значимость коммуникативных качеств (график);

д) прогностическая природа решаемых управленческих задач;

е) нервная напряженность.

Психолого-педагогические условия эффективности управленческой деятельности:

— правильный подбор и расстановка кадров (исполнителей);

— благоприятный СПК в подчинённом коллективе;

— отлаженная система управления подчинёнными;

— принятие обоснованных решений;

— сочетание индивидуальной и коллективной выработки решений;

— чёткая и грамотная постановка задач подчинённым;

— обеспечение подчиненных всем необходимым, решение социальных вопросов;

— чёткий ритм производственной (административной) деятельности;

— своевременный контроль за исполнением принятых решений, оказание помощи.

Психологические факторы, влияющие на эффективность управленческой деятельности руководителя:

— наличие (или отсутствие) желания руководить людьми;

— уровень профессиональной компетентности;

— уровень организаторских способностей;

— уровень психолого-педагогической подготовленности;

— степень развитости коммуникативных качеств;

— степень эмоционально-волевой устойчивости;

— наличие (или отсутствие) таких качеств, как:

— целенаправленность и целеустремлённость;

— настойчивость, требовательность, самостоятельность;

Источник