- От Самуэля Морзе до Леонардо да Винчи: 7 гениев науки, которые легко оставили свой след еще и в мире искусства

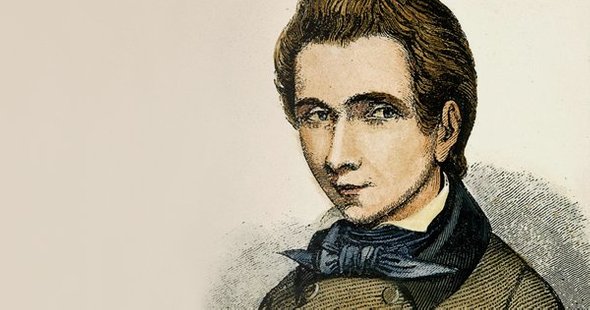

- Самуэль Морзе (1791-1872)

- Леонардо да Винчи (1452-1519)

- Анна Аткинс (1799-1871)

- Ральф Юджин Митъярд (1925-1972)

- Мария Сибилла Мериан (1647-1717)

- Джон Джеймс Одюбон (1785-1851)

- Сантьяго Рамон-и-Кахаль (1852–1934)

- 6 историй великих учёных, в которых никто не верил

- 1. Эварист Галуа: как придумать высшую алгебру и умереть в 20 лет

- 2. Уильям Сайдис: как в 11 лет стать самым молодым студентом в истории Гарварда и всю жизнь прятаться от журналистов

- 3. Софья Ковалевская: как получить мировое признание и оказаться ненужной в родной стране

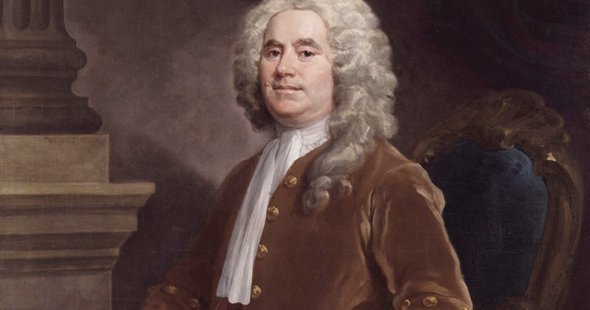

- 4. Уильям Джонс: как быть математиком-самоучкой, изобрести символ Пи и познакомиться с Ньютоном

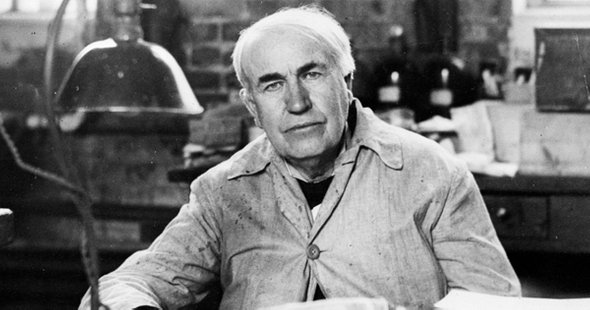

- 5. Томас Эдисон: как неспособный к обучению мальчик стал великим изобретателем

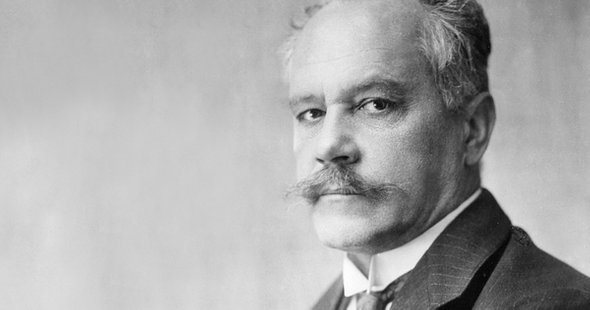

- 6. Арнольд Зоммерфельд: как номинироваться на Нобелевку 81 раз, но так и не выиграть

От Самуэля Морзе до Леонардо да Винчи: 7 гениев науки, которые легко оставили свой след еще и в мире искусства

Принято считать, что гениальные ученые и непревзойденные представители искусства имеют разный склад ума. Однако в истории человечества известно множество фактов, когда великие деятели науки проявляли незаурядные способности в творчестве.

Великий Леонардо да Винчи советовал всем разносторонне развивать свой ум: изучать науку об искусстве, изучать искусство науки. Его советы не забыты и сегодня. В некоторых медицинских университетах в скором времени будут введены уроки истории искусств, а многие современные художники, включая Анику Йи, Нери Оксмана, Тревора Паглена добиваются выдающихся результатов в биологии, астрономии и геологии.

Самуэль Морзе (1791-1872)

Во время учебы Йельском университете Сэмуэль Морзе изучал математику и философию, но всегда мечтал о карьере художника. Со временем он оставил свою мечту и полностью погрузился в изучение развивающегося на тот момент электромагнетизма. Его вклад в эту область науки трудно переоценить. Ученый продолжал совершенствовать телеграф, изобрел азбуку Морзе. Библейская строка «Дивны дела Твои, Господи», посланная им 24 мая 1844 года из Капитолия США в Вашингтоне в Балтимор, произвела фурор в научном мире.

Искусством изобретатель занялся гораздо позже, когда стал брать уроки у художника Вашингтона Олстона, а затем в Королевской академии искусств в Лондоне у Бенджамина Уэста. В это время он написал две картины – «Суд Юпитера» и «Умирающий Геркулес», за которую получил на выставке золотую медаль.

Вернувшись в Америку известный изобретатель столкнулся с тем, что его картины никто не покупал, и он начал на заказ писать портреты. Самыми известными из них были портрет президента США Джона Адамса, маркиза де Лафайета и президента Джеймса Монро.

Леонардо да Винчи (1452-1519)

Великий художник с юности был увлечен ботаникой, анатомией, геологией и астрономией. Сегодня он более известен, как выдающийся живописец, но не следует забывать о его революционном вкладе в науку. Он утверждал, что Земля не является центром Вселенной и препарировал тела, изучая работу внутренних органов и структуру костей и суставов.

В архивах сохранились многочисленные записи его открытий, которые при жизни Леонардо да Винчи не могли были быть реализованы, включая парашют, вертолет и даже калькулятор! Великий живописец считал, что наука, искусство и природа связаны неразрывно. Они могут быть оценены только в синтезе. Многие его современники, а затем и последователи, разделяли эту точку зрения. Его знаменитые полотна «Тайная вечеря», «Мона Лиза» по-прежнему восхищают поклонников его таланта, а его рисунок «Витрувианский человек» стал пробным камнем, который лишь подтвердил его веру в то, что научное исследование может находиться в гармонии с пропорциями Вселенной.

Анна Аткинс (1799-1871)

Английский ученый, ботаник, Анна Аткинс изучала разнообразные сорта водорослей, которые произрастают в водах Великобритании. Отец познакомил ее с сэром Джоном Гершелем — одним из крупнейших ученых того времени. Одна из его работ была посвящена поведению солей под действием солнечного света. На этой основе был разработан фотопроцесс цианотипии.

Его использовала Аткинс в 1843 году, когда опубликовала первую часть своего научного справочника «Британские водоросли: цианотипические оттиски». В этой работе она одной из первых женщин в качестве иллюстрации использовала фотографии.

Первый том был издан за счет автора в 12 экземплярах. Позднее в течение 10 лет было издано еще 12 выпусков. Анной было сделано 389 цианотипных фотографий с научными пояснениями к ним. На сегодняшний день в мире сохранилось не более 15 этих книг.

Ральф Юджин Митъярд (1925-1972)

Знаменитый американский фотохудожник увлекся фотографией в начале 50-х годов XX века, работая в городе Лексиннгтон специалистом по коррекции зрения. Он фотографировал преимущественно по выходным дням. Ему удалось создать ряд удивительных, запоминающихся образов, которые сразу же привлекли к нему внимание.

Ральф родился в Нормале, штат Иллинойс. Прежде чем стать в 1949 году лицензированным оптиком он служил в армии. Работая в оптической фирме, он переехал в 1950 году в Лексингтон. Его фотографии были весьма необычны для того времени: часто они представляли собой расплывчатые фигуры, а позднее появились портреты его детей и его самого, одетых в странные, напоминающие монстров маски.

При жизни Митьярд не получил признания критиков, хотя его работы представлялись наряду с фотографиями Аарона Сискинда, Гарри Каллахана и Анселя Адамса на выставке, которую курировал Ван Дерен Кок. Его стиль часто оставлял его непонятым, хотя его фотокнига Lucybelle Crater, посмертно опубликованная, вызвала огромный резонанс.

Мария Сибилла Мериан (1647-1717)

Немецкий натуралист и ботаник XVII века, Мериан стала одной из первых ученых Европы, занимавшихся изучением жизни насекомых. Когда она только начинала свои исследования, насекомых называли «зверями дьявола» и бытовало мнение, что они спонтанно генерируются из грязи. Ее труды описывали превращение гусениц в бабочек. До ее исследований это явление не было официально подтверждено.

Еще до научных исследований Мериан была признанным художником-ботаником, опубликовавшим в 1675 году трехтомную серию, состоящую из 12 иллюстрированных рисунков цветов. В 1699 году Мария отправилась в голландский Суринам и задокументировала богатство местной флоры, создав некоторые из первых цветных иллюстраций Нового Света.

Джон Джеймс Одюбон (1785-1851)

Имя этого человека и сегодня чтят орнитологи всего мира. Джон Джеймс Одюбон родился на Гаити и вырос во Франции. Когда ему исполнилось 18 лет, он эмигрировал в Пенсильванию. Его детская любовь к птицам превратилась в страстное стремление изучать жизнь пернатых. Его интересовали их миграционные привычки.

Одюбон много путешествовал по США, пытаясь изобразить всех птиц, населявших тот или иной округ. В течение полувека его признавали ведущим художником дикой природы Америки. Орнитологическое общество Audubon было названо в его честь и вдохновлено его деятельностью.

Изображения птиц Одюбона нельзя назвать строго научными. Его пернатые были написаны с особым изяществом, тщательным подбором цветов, а иногда на его рисунках были запечатлены представители флоры. Коллекция Birds of America, состоящая из 435 гравюр в натуральную величину, по-прежнему остается стандартом для ценителей искусства дикой природы.

Сантьяго Рамон-и-Кахаль (1852–1934)

Уроженца Испании Кахаля называют отцом современной нейробиологии. В 1906 году его революционные исследования в области нервной системы были удостоены Нобелевской премии.

Он стал первым человеком, предположившим, что наш мозг состоит из отдельных клеточных структур. Его вклад в понимание работы мозга, до сих пор изучают ученые всего мира.

Не всем известно, что с детства Кахаль мечтал быть художником, но отец всячески поощрял занятия сына медициной. Однако его страсть к живописи никогда не угасала. Он сделал тысячи детальных рисунков мозга, которые были основаны на том, что он видел под микроскопом. Сегодня эти рисунки остаются источниками информации для современных ученых-неврологов.

Источник

6 историй великих учёных, в которых никто не верил

Если ребёнок не такой как все — это не значит, что он неправильный. Возможно, его просто пока никто не понимает. «Мел» собрал шесть историй, из которых ясно, что ребёнок, которого в школе считали необучаемым, может стать великим изобретателем. А признанный вундеркинд — отказаться от науки и пойти работать офисным клерком за 23 доллара в неделю.

1. Эварист Галуа: как придумать высшую алгебру и умереть в 20 лет

Двадцатилетний француз Эварист Галуа решил задачу, над которой три века подряд ломали головы лучшие учёные мира. Всего за четыре года изучения математики он основал современную высшую алгебру. Тем не менее Галуа не смог окончить школу и получить высшее образование. Он не успел завоевать авторитет коллег и умер в том возрасте, когда только начинают серьёзно заниматься наукой.

Галуа два года подряд сдавал вступительные экзамены — обе попытки закончились полным провалом: за практические задания он получал низкие оценки. Учёные из комиссии не могли проследить логику его решений и считали молодого человека слишком непоследовательным. На устном экзамене в Политехническую школу ответ Галуа, по словам самого юноши, сопровождался «сумасшедшим хохотом экзаменаторов». Раздражённый тем, что комиссия не в состоянии понять пропущенные шаги решения задачи, которые казались ему очевидными, Галуа бросил тряпку в одного из экзаменаторов и ушёл.

Труды Галуа заинтересовали французских математиков только через 15 лет после его смерти. Его первую работу опубликовали в 1846 году, но она не впечатлила учёных, так как была непонята до конца. Чтобы идеи двадцатилетнего юноши были окончательно приняты как новшество в математической науке, понадобилось ещё сорок лет.

2. Уильям Сайдис: как в 11 лет стать самым молодым студентом в истории Гарварда и всю жизнь прятаться от журналистов

Уильям Джеймс Сайдис был самым известным вундеркиндом начала XX века. Его отец интересовался психопатологией, и, едва научившись говорить, Уильям стал объектом отцовских экспериментов. С раннего возраста Борис учил сына писать и читать, и в 1,5 года малыш уже мог прочитать газету The New York Times. К двум с половиной годам Уильям умел печатать на машинке по-английски и по-французски. В пять лет мальчик мог по памяти воспроизвести все часы отправления поездов по направлениям в сложном железнодорожном расписании.

Он стал самым молодым студентом в истории Гарварда: его приняли в университет в возрасте всего 11 лет. С тех пор он ни шагу не мог ступить без внимания назойливых репортёров. Про него говорили, что уже в 6 лет он знал восемь языков, а его IQ достигал фантастических 250-300 баллов. Но мир так и не дождался от Сайдиса великих открытий: в поисках уединения юноша был вынужден скрываться от прессы, работая на низкооплачиваемых должностях.

3. Софья Ковалевская: как получить мировое признание и оказаться ненужной в родной стране

Софья Ковалевская получила Борденскую премию Французской Академии наук, через год стала лауреатом премии Стокгольмской академии наук. В 1889 году она стала первой женщиной среди членов-корреспондентов Петербургской Академии наук. Благодаря ей устав Академии наук был пересмотрен, и женщины получили возможность избрания членами-корреспондентами. Но этот жест признания оказался номинальным: в Академии не собирались пускать женщин в науку.

По действовавшим в то время правилам звание академика можно было получить только после смерти кого-либо из действительных членов. Когда скончался вице-президент академии наук, математик Виктор Буняковский, Ковалевская отправилась в Россию в надежде, что её изберут на его место. и она наконец сможет заниматься наукой в собственной стране. Президент академии, великий князь Константин Константинович, радушно принял Ковалевскую, но когда она попросила позволения присутствовать на заседании, сказал, что присутствие женщин не предусмотрено правилами.

4. Уильям Джонс: как быть математиком-самоучкой, изобрести символ Пи и познакомиться с Ньютоном

Широко распространён миф, что символ Пи ввёл во всеобщее употребление математик Леонард Эйлер. На самом деле этот символ был впервые использован в печати в современном смысле ещё за год до рождения Эйлера. Постоянство отношения длины любой окружности к её диаметру открыли очень давно, во времена, когда у человека только появилось желание измерять. Но обозначение этого отношения, известное сегодня как «Пи», впервые появилось в конспектах математика-самоучки Уильяма Джонса.

Около 1706 года на Джонса впервые обратил внимание Исаак Ньютон, когда Джонс объяснил его методы, применявшиеся в анализе, а также другие математические инновации. В том же 1706 году Джонс впервые использовал символ Пи.

5. Томас Эдисон: как неспособный к обучению мальчик стал великим изобретателем

Американский изобретатель и бизнесмен Томас Эдисон запатентовал первое своё изобретение, когда ему был всего 21 год. Это был автоматический счётчик голосов. К концу жизни ему принадлежали больше тысячи патентов в США, Великобритании, Германии и Франции. Знай это школьный учитель Эдисона, он бы очень удивился: когда-то он признал маленького Томаса неспособным к обучению ребёнком.

Преподобный Джордж Ингл был очень строгим учителем. Его методика преподавания сводилась к требованию зазубривать уроки и декламировать их перед классом. Если ребёнок делал ошибку, разговаривал или плохо себя вёл, его били плетью или кожаным ремнём.

Томасу часто доставалось, потому что он просто не мог сидеть на одном месте и твердить заученный текст. Он привык самостоятельно все исследовать и считал, что испытание чего-либо на собственном опыте намного лучше, чем изучение того, чего он никогда не видел. Он постоянно отвлекался на занятиях и задавал слишком много вопросов. Учитель не раз осмеивал его непоседливость перед всем классом и как-то раз назвал его трудным ребёнком. После уроков мальчик в слезах бежал домой и умолял маму забрать его из ненавистной школы.

В конце концов Томаса перевели на домашнее обучение. По большому счёту мать его ничему не учила — она лишь искала книги по предметам, которые были интересны ее сыну, и не заставляла его слишком много времени уделять дисциплинам, которые ему не нравились, например, правописанию и арифметике.

6. Арнольд Зоммерфельд: как номинироваться на Нобелевку 81 раз, но так и не выиграть

Немецкого учёного Арнольда Зоммерфельда номинировали на Нобелевскую премию более 80 раз. Но каждый год комитет находил причину, чтобы отдать награду кому-то другому. Несмотря на собственное невезение, учёному удалось воспитать больше всех нобелевских лауреатов.

Сфера его научных интересов была настолько широкой, что он спокойно мог преподавать и математику, и физику, причём имел право читать лекции не по одному физическому разделу, а сразу по оптике, электродинамике и механике. Однако постоянное балансирование между математикой и физикой понимали не все. В 1902 году Зоммерфельд не смог занять должность профессора теоретической физики Лейпцигского университета, потому что учёные посчитали его более сильным специалистом в точных, а не естественных науках.

Источник