22. Потребление (с), сбережения (s), инвестиции (I) и их роль в национальной экономике

Категории «потребление», «сбережения» и «инвестиции» — своего рода «ключ» в познании теории определения уровня дохода и теории мультипликатора.

Потребление. Под потреблением (С) в экономической теории понимается общее количество товаров, купленных и потребленных в течении какого-то срока. Потребление — это выражение общего потребительского, или платежеспособного, спроса.

Потребление зависит от двух факторов: субъективного и объективного. К субъективному фактору относится «психологическая» склонность к потреблению, а к объективным — уровень дохода и его распределение, запасы богатства, наличные средства (ликвидные активы), цены, норма процента и т.д.

Установлено, что потребление движется в том же направлении, что и доход. Однако потребление зависит не только от дохода, но и от так называемой склонности к потреблению. Склонность к потреблению может быть средней и предельной.

Под средней склонностью к потреблению (APC) в экономической науке понимается «психологический фактор», отражающий желание людей покупать потребительские товары. Средняя склонность к потреблению выражается как отношение потребляемой части национального дохода (C) ко всему национальному доходу (Y), т.е.

APC =Потребление / Доход или APC = С / Y

Предельная склонность к потреблению (МРС) выражает отношение изменения в потреблении к изменениям в доходе, т.е.:

MPC = Изменение в потреблении / Изменение в доходе

Здесь отражена следующая функциональная зависимость: когда реальный доход общества увеличивается или уменьшается, его потребление будет увеличиваться или уменьшаться, но не с такой быстротой. Размер потребительских расходов зависит от уровня дохода. Следовательно, МРС будет всегда меньше 1, так как доход больше потребления. Отсюда следуют выводы:

МРС = О — это когда приращение дохода не потребляется, а сберегается;

МРС = 1/2 — означает, что увеличение дохода будет разделено между потреблением и сбережением поровну;

МРС = 1 — означает, что приращение дохода полностью потребляется.

МРС выступает как реальная категория, которой можно оперировать в макроэкономическом анализе.

Сбережения. Люди не только потребляют, но и сберегают часть своего дохода. Под сбережением (S) понимается та часть дохода, которая не потребляется. Иными словами, сбережение означает сокращение потребления. Экономическое значение заключается в его отношении к инвестициям, т.е. производству реального капитала. Сбережения составляют основу для инвестиций. Под склонностью к сбережению понимается один из психологических факторов, означающих желание сберегать. Средняя склонность к сбережению (APS) выражается как отношение сберегаемой части национального дохода ко всему доходу, т.е.

APS = Сбережения / Доход, или APS = S / Y

Предельная склонность к сбережению (МРS) представляет собой аналогично МРС отношение изменения в сбережениях к изменению в доходе.

МРS = Изменение в сбережении / Изменение в доходе .

Изменение в доходе

Легко заметить, что если С + S = Y (т.е. совокупный доход распадается на потребление и сбережения), то изменения в потреблении + изменения в сбережениях = изменениям в национальном доходе. Тогда сумма предельной склонности к потреблению и предельной склонности к сбережению равняется:

Отсюда, МРС = 1 — МРS и МРS = 1 — МРС. Взаимосвязь двух показателей позволила американскому экономисту Са-муэльсону сказать, что предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению — это сиамские близнецы.

Инвестиции. Экономисты рассматривают сбережения как основу инвестиций. Если доход рассматривать не в денежном, а в вещественном измерении, то он распадается на две части — потребительские и капитальные товары.

Общий выпуск капитальных, или производственных, товаров, называется реальными инвестициями или инвестиционным спросом (I).

Таким образом, если представить доход как сумму выпускаемой продукции, то инвестиционный спрос, как и потребительский, зависит от субъективного фактора — решения предпринимателей инвестировать и объективных факторов — нормы процента, уровня изменения выпуска продукции, прибылей, запасов капитала и ряда других факторов и т.д. Инвестиционный спрос считается одним из важных динамических элементов в экономической системе. Длительное время большое внимание в моделях циклов и роста отводилось инвестиционной деятельности. Основная задача таких моделей — вывести экономику на путь стабилизации и устойчивого роста.

Инвестиционный спрос, с одной стороны, может выступать как фактор стабилизации экономики, а с другой стороны, как потенциальный источник ускоренного (акселера-тивного) роста. Последняя роль инвестиционного спроса раскрывается в принципе акселерации. В этой связи важно уяснить следующие понятия. Субъективному фактору — средней склонности к инвестированию — теоретики и практики придают большое значение как побудительному фактору для инвестиционной деятельности предпринимателей. На склонность к инвестированию влияют такие факторы, как политический климат в стране, победа на выборах той или иной партии. Слухи, опасения, даже недуг президента могут заставить фирмы не принимать новых проектов. Определяющую роль в процессе принятия нового проекта играет предельная склонность к инвестициям (МРI) — отношение изменения инвестиций к изменению в доходе, т.е.

MPI=Изменения в инвистициях / Изменения в доходе.

Но если сбережения равны инвестициям, то МРS = МРI.

Итак, если сбережения составляют основу инвестиций, то перед экономистами встает задача: найти то соотношение сбережений и инвестиций, которое обеспечит стране стабильное экономическое положение и полную занятость.

Источник

Лекция 3. Потребление, сбережения, инвестиции в национальной экономике

Оптимизация макроэкономических пропорций достигается через механизм спроса и предложения. Рассмотрим в данной лекции проблему согласования спроса и предложения применительно к владельцам капитала и рабочей силы.

Основные вопросы лекции:

Потребление и сбережения: взаимосвязи и различия

Инвестиции и факторы, влияющие на них

Э ффект мультипликатора. Парадокс бережливости

3.1. Потребление и сбережения: взаимосвязи и различия

Наряду с моделью «AD — AS» проблемы макроэкономического равновесия могут быть рассмотрены и проанализированы при помощи кейнсианской модели «доходы – расходы». Основной принцип этой модели заключается в следующем: количество проданных товаров и уровень занятости находятся в прямой зависимости от совокупных расходов, т.е. совокупный спрос определяет совокупное предложение. Совокупные расходы общества, состоящие из личного потребления, инвестиционного потребления, государственных расходов и чистого экспорта, зависят от объема реального национального дохода.

Таким образом, центральная проблема для кейнсианской теории – факторы, определяющие уровень и динамику национального дохода, его распределение. Эти факторы кейнсианство рассматривает с позиции реализации в условиях совокупного спроса. В связи с этим изучению подлежат основные составные части совокупного спроса, т.е. потребление и сбережения, а также факторы, от которых зависит движение этих составных частей спроса в целом.

Напомним формулу, характеризующую макроэкономические взаимоотношения:

Располагаемый доход = Расходы на потребление + Сбережения

Из формулы видно, что общий объем потребления зависит от объема дохода.

Потребление представляет собой сумму денежных средств, которая тратится на приобретение материальных благ и услуг, используемых для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей.

Потребление (С) в совокупном спросе является самой значительной частью, в России доля потребления составляет приблизительно 50%, в США – около 67%. Еще более высока доля этого элемента в общем объеме расходов населения на рынке благ. Единственной частью расходов населения, не включаемых в потребление, являются затраты на строительство жилья.

Структура расходов у различных групп населения различна. Удельный вес затрат на питание больше у тех, у кого доходы наименьшие (от 50 до 100%), наименьший – богатых людей (около 20%).

В реальной жизни нет ни отдельных людей, ни семей, которые тратили бы деньги одинаковым образом, поэтому в экономической теории используется так называемая количественная модель поведения.

Количественная модель поведения – это усредненная модель расходов людей с различными уровнями доходов, построенная на основе исследований бюджетов семей.

Модели расходов семей называются еще законами Энгеля, по имени немецкого статистика Эрнеста Энгеля (1821–1896).

В потреблении имеют приоритеты следующие группы расходов по степени их желаемости для семьи:

По мере роста доходов расходы на питание в абсолютной величине увеличиваются, но уменьшается их удельный вес. Это не означает, что обеспеченные люди едят больше (ведь существуют физиологические границы), они просто лучше питаются (едят больше мяса, рыбы, фруктов), приобретают более качественные товары. Более или менее постоянными являются расходы на жилье, расходы на одежду, отдых. Расходы на развлечения растут быстрее роста доходов, их удельный вес быстро увеличивается. Весьма быстро по мере роста доходов растут сбережения, они в экономически развитых странах считаются «люксовым» товаром.

Дж. М. Кейнс сформулировал психологический закон, согласно которому с ростом дохода люди увеличивают потребление, но не в той мере, в какой увеличится доход. «Психология общества такова, что с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление, но не в такой же мере, в какой растет доход» 1 ,

Сбережения – это та часть дохода, которая не потребляется, остается неиспользованной при затратах на текущие производственные и потребительские нужды, накапливается.

Сбережения – это отсроченное потребление или та часть дохода, которая в настоящее время не потребляется. Они равны разнице между доходами и текущим потреблением. Сбережение – это процесс, который связан с обеспечением в будущем производственных и потребительских нужд.

Личные сбережения – это та часть личного дохода после уплаты налогов, которая не потребляется.

Для понимания процесса сбережения Дж. Кейнс ввел понятия функций: функции потребления и функции сбережения.

Функция потребления – это отношение потребления и дохода в их движении.

Функция сбережения – это отношение сбережений и дохода в их движении.

Согласно теории Кейнса, факторы, определяющие функцию потребления, следующие:

Располагаемый доход (Yd = Y – T, где T – налоговые выплаты). Этот фактор является первостепенным, определяющим структуру потребительских расходов. В противовес классической школе, которая утверждала, что процентные ставки поощряют сбережения в ущерб потреблению, Кейнс считал, что процентные ставки не играют значительной роли в определении объема и структуры потребления.

Средняя склонность к потреблению (АРС).

Средняя склонность к потреблению (АРС) – это отношение расходов на потребление к величине дохода.

Эта величина показывает, какая часть дохода идет на потребление, поэтому 0

Предельная склонность к потреблению (МРС) – это соотношение между изменением потребления и изменением дохода или дополнительным потреблением и дополнительным доходом.

Эта величина показывает, какая часть дополнительного дохода уходит на приращение потребления. Как определить МРС? Рассмотрим данные табл. 3.1.

Источник

Потребление, сбережения и инвестиции в национальной экономике

Сущность потребления как стадии процесса воспроизводства заключается в индивидуальном и совместном использовании населением потребительских благ в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей людей.

Сбережения — это отложенное потребление. Вместе с тем сбережения, сделанные в настоящем периоде, есть не что иное, как вычет из текущего потребления, поскольку сбережения — это часть располагаемого дохода, не использованная на потребление. Таким образом:

У Р — располагаемый доход домохозяйств (национальный доход за вычетом чистых налогов: У – Т).

Экономисты-классики полагали, что чем выше реальная ставка процента, тем больше у людей стимулов для сбережений, и, напротив, при снижении этой ставки у людей уменьшается заинтересованность в сбережениях. Отсюда они делали вывод, что сбережения являются возрастающей, а потребление — убывающей функцией от реальной ставки процента.

Против этого положения классической доктрины выступил Дж. М. Кейнс. Он утверждал, что при осуществлении потребительского выбора домохозяйств реальная процентная ставка не играет определяющей роли, поскольку нынешнее потребление для людей всегда предпочтительнее, чем потребление в отдаленном будущем. Кейнс выдвинул гипотезу о том, что главным фактором, определяющим уровень потребления, является текущий доход домохозяйств: «Основной психологический закон,…состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход».

На этом основании он рассматривал потребление как возрастающую функцию от текущего дохода домохозяйств: С = f (Y).

К субъективным факторам, оказывающим влияние на уровень потребления, относят предельную склонность к потреблению и ожидания потребителей относительно будущего изменения уровня цен, денежных доходов, налогов и т.д. При построении кейнсианской функции потребления значения всех этих факторов предполагаются стабильными. А их изменения трактуются как сдвиги функции потребления.

Предельная склонность к потреблению (Су) показывает, какую часть от каждой единицы своего дополнительного располагаемого дохода домохозяйства направляют на приращение потребления, она измеряется как отношение изменения потребления к изменению располагаемого дохода:

∆С – изменение потребления,

∆У Р – изменение в располагаемом доходе.

Поскольку каждая дополнительная единица располагаемого дохода распределяется домохозяйствами между потреблением и сбережением, то количественное значение предельной склонности к потреблению находится в интервале от 0 до 1, 0

Если Су = 0, то весь прирост дохода направляется на сбережения. Если СУ = 1, то весь прирост дохода потребляется. Аналогично предельной склонности к потреблению может быть определена предельная склонность к сбережению. Под предельной склонностью к сбережению понимается та часть каждой дополнительной единицы располагаемого дохода, которая идет на увеличение сбережений, она рассчитывается как отношение изменения сбережений к определившему его изменению располагаемого дохода:

∆S – изменение сбережений,

∆У Р – изменение в располагаемом доходе.

Значение предельной склонности к сбережению также находится в интервале от 0 до 1, 0 Р , где

С0 — величина автономного (т.е. независимого от текущего располагаемого дохода) потребления. Она определяется факторами потребления, не отражаемыми напрямую функцией потребления. Если текущий доход равен 0, то потребление осуществляется за счет сокращения накопленного имущества (продажи акций, облигаций, предметов длительного пользования, ювелирных украшений, недвижимости и пр.)

На основе функции потребления может быть выведена функция сбережений:

Средняя склонность к потреблению (АРС) — это отношение общего объема потребления к располагаемому доходу:

Средняя склонность к сбережению (норма сбережений) представляет собой отношение общего объема сбережений к располагаемому доходу:

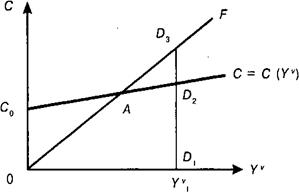

Если бы расходы на потребление в точности соответствовали доходам, то это бы отражала любая точка, лежащая на биссектрисе угла (луче OF). В действительности полного совпадения потребления и располагаемого дохода не происходит. Из уравнения, характеризующего функцию потребления, видно, что потребительские расходы могут не только быть меньше располагаемого дохода, но и превышать его. Поэтому кривая потребления отклоняется от биссектрисы угла. Значение предельной склонности к потреблению определяет тангенс угла наклона кривой потребления С = С (Y р ).

В точке А потребление и уровень располагаемого дохода совпадают. Это означает, что сбережения равны 0. Слева от этой точки можно наблюдать отрицательное сбережение. В данном случае расходы превышают доходы. Справа от точки А сбережение положительное.

Рис. Функция потребления

Величина потребления определяется расстоянием от оси абсцисс до кривой потребления, а величина сбережения — расстоянием от кривой потребления до биссектрисы. Например, при доходе У Р 1 отрезок D1D2 показывает размеры потребления, а отрезок D 2D3 — размеры сбережения.

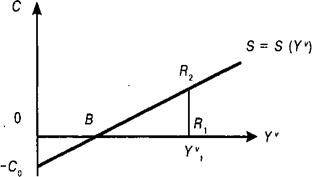

Функция сбережения показывает отношение сбережений к доходу в их движении. Поскольку сбережения являются той частью дохода, которая не потребляется, то графики сбережения и потребления взаимно дополняют друг друга.

Рис. Функция сбережения

Для построения функции сбережения совместим биссектрису угла ОF и ось абсцисс на рис. ОУ Р . Затем повернем вдоль этой оси, график функции потребления. После проведенных преобразований он превратится в график функции сбережения. Предельная склонность к сбережению будет характеризовать тангенс наклона этого графика относительно оси абсцисс.

Эмпирические исследования подтвердили справедливость кейнсианских функций потребления и сбережения в краткосрочном периоде. Однако в долгосрочном периоде вытекающие из этих функций закономерности к снижению средней склонности к потреблению и возрастанию средней склонности к потреблению не подтвердились статистическими данными. Значения этих показателей оказались достаточно стабильными, несмотря на значительные изменения дохода. Противоречие между теорией и практикой послужило импульсом для посткейнсианского развития теории потребительского выбора. Наиболее известными среди этих теорий являются теория межвременного потребительского выбора И.Фишера, теория перманентного дохода М.Фридмена и теория жизненного цикла Ф.Модильяни.

Уровень инвестиций оказывает существенное влияние на объем национального производства и темпы его роста. Причем это влияние в краткосрочном и долгосрочном периодах не однозначно. В краткосрочном периоде инвестиции выступают как элемент совокупного спроса на блага. Они не влияют на совокупное предложение, так как строящиеся объекты еще не дают отдачи в виде дополнительно выпускаемых товаров и услуг. В долгосрочном периоде инвестиции обусловят рост запаса капитала, что приведет к росту производственных возможностей страны и увеличению совокупного предложения.

Наиболее существенное влияние на объем и динамику инвестиций оказывают два фактора — изменение реального объема национального дохода (∆У) и реальная ставка процента (г). Поэтому в общем случае функция инвестиций — это функция от двух аргументов: I = I (∆У,г). В зависимости от роли этих факторов в формировании спроса на инвестиции последние делятся на индуцированные (производные) и автономные.

Индуцированные инвестиции (IИ) – это инвестиции, порождаемые устойчивым увеличением спроса на товары и услуги, которое приводит к росту цен. Рост цен, создает возможности для увеличения прибыли за счет расширения предложения на рынке благ. Предприниматели первое время могут удовлетворять возросший спрос при неизменном объеме производства за счет уменьшения запасов. Постепенно запасы истощаются, и у предпринимателей появляется заинтересованность в увеличении объемов производства и расширения производственных мощностей.

Автономные инвестиции (Iа) – это инвестиции, осуществляемые при неизменном спросе на блага. Они осуществляются с целью внедрения новой техники и повышения качества продукции. Они сами становятся причиной увеличения национального дохода, а не его следствием.

Источником инвестиций являются сбережения домохозяйств. Платой за привлечение единицы заемных средств является процентная ставка. Инвестиционный спрос находится в обратной зависимости от процентной ставки.

Чем меньше ставка процента, тем большее число инвестиционных проектов становятся выгодными, тем выше будет спрос на инвестиционные товары. При увеличении процентной ставки число прибыльных инвестиционных проектов сокращается, что ведет к уменьшению инвестиционного спроса. Следовательно, функция автономных инвестиций имеет вид: Iа = I (г).

Рис. Функция инвестиций

Связь между изменением объема инвестиций и изменением реальной ставки процента определяется субъективным фактором — предельной склонностью предпринимателей к инвестированию (Ir), которая показывает, на сколько изменится объем инвестиций при изменении процентной ставки на единицу:

Функция инвестиций может быть записана и виде:

Функция инвестиций строится при условии неизменности предельной склонности к инвестированию. Если этот параметр изменяется, происходит сдвиг функции инвестиций.

Предельная склонность к инвестированию является очень неустойчивым показателем. На изменение ее значения может повлиять множество не только экономических, но и политических обстоятельств, поскольку данный показатель характеризует оценку предпринимателями ожидаемой прибыли от инвестиционных вложений. Поэтому инвестиции считаются самым динамичным элементом совокупного спроса, который может обусловливать не только экономический рост, но и циклические колебания в экономике.

4.4. Макроэкономическое равновесие в модели «доходы—расходы».

Источник