- Министры иностранных дел СССР. Первый министр иностранных дел СССР

- Первый министр иностранных дел СССР

- МИД СССР с 1930 года до образования ООН

- Андрей Громыко

- Последний министр иностранных дел СССР

- Министры иностранных дел СССР

- Вячеслав Молотов — министр Сталина

- Андрей Вышинский — прокурор в роли министра

- Андрей Громыко — «патриарх дипломатии»

- Эдуард Шеварднадзе — дипломат времён перестройки

- Министры иностранных дел

Министры иностранных дел СССР. Первый министр иностранных дел СССР

Внешней политикой СССР заведовало отдельное ведомство. Официальная история специального ведомства по внешней политике началась 6 июля 1923 года. За время существования до распада СССР инстанция несколько раз переименовывалась, что не меняло сути ее задач.

Первый министр иностранных дел СССР

Возглавил наркомат Чичерин Георгий, который родился в 1872 году в Тамбовской губернии. Получил профильное дипломатическое образование. С 1898 года Чичерин работает в МИДе Российской империи. Профильная деятельность будущего советского дипломата — это создание сборника по истории министерства. Постепенно становится сторонником социалистических взглядов. С 1904 г. до революции жил за границей. Был членом социалистических партий государств Западной Европы. После революции министр иностранных дел СССР возвращается из эмиграции, входит в активную политическую жизнь государства уже в период Гражданской войны. Официально возглавляет внешнеполитическое ведомство с 6 июля 1923 года до 21 июля 1930 года.

Вместе с тем реально дипломатическую работу Чичерин проводил еще до присвоения официального статуса. Переоценить заслугу Чичерина в урегулировании многих вопросов взаимоотношений Союза и Западных стран на Генуэзской и Лозаннской конференциях (1922 и 1923 годы), а также во время подписания Раппальского мирного договора очень сложно.

МИД СССР с 1930 года до образования ООН

Литвинов Максим Максимович возглавлял ведомство по иностранным делам в самое сложное с политической точки зрения время (1930-1939 годы), потому что именно в этот период в СССР были массовые политические репрессии. На посту министра выполнил несколько важных миссий:

- Возобновление дипломатических отношений с США.

- СССР приняли в Лигу Наций (прообраз ООН, организация существовала с 1918 по 1940 год фактически, а юридически до создания ООН). Был постоянным представителем государства в Лиге Наций.

Первый дипломат, который официально занимал должность (после всех переименований) «министр иностранных дел СССР», — это Вячеслав Молотов, возглавлявший ведомство с 3 мая 1939 года до 4 марта 1949 года. В истории остался как один из авторов Пакта Молотова-Риббентропа. Этот документ фактически поделил Европу на зоны влияния СССР и Германии. После подписания пакта преград начинать Вторую мировую войну у Гитлера больше не было.

С марта 1949 по 1953 год министерство возглавил Андрей Вышинский. Его роль во внешней политике СССР историкам еще предстоит оценить. После окончания войны принимал активное участие в Потсдамской конференции, в создании ООН. Активно отстаивал политические интересы СССР на внешней арене. Также не стоит забывать, что именно в эти годы была война в Корее, расколовшая эту страну на два государства: коммунистическое и капиталистическое. Безусловно, этому министру принадлежит большая роль в разжигании «холодной» войны между Союзом и США.

Вячеслав Молотов — единственный министр иностранных дел СССР, который вернулся на должность после смерти Сталина. Правда, работал министром он не так уж и долго — до известного ХХ съезда КПСС.

Андрей Громыко

Министры СССР зачастую работали в правительстве долго. Но ни один из них не смог продержаться на посту столько, как это удалось Андрею Андреевичу Громыко (с 1957 по 1985 год), профессиональному дипломату, к слову которого прислушивались многие западные лидеры. Про этого политика можно говорить много, потому что если бы не его последовательная взвешенная позиция по многим вопросам взаимоотношений с США, то «холодная война» спокойно могла перерасти в настоящую. Наиболее важным достижением министра считается заключение договора ОСВ-1.

Последний министр иностранных дел СССР

Эдуард Шеварднадзе также имел честь возглавлять МИД СССР. Фактически он был главным дипломатом страны до распада Союза, хотя и покидал этот пост ненадолго в 1991 году. Как известно, с 1985 года в государстве начался период перестройки.

Внешнеполитические приоритеты тоже изменились. Например, важной задачей было объединение Германии. Решение этого вопроса напрямую зависело от политики СССР. Лидеры страны видели необходимость перемен, поэтому курс внешней политики не мог оставаться прежним. Эдуард Шеварднадзе был выдающимся дипломатом.

Источник

Министры иностранных дел СССР

Пакт Молотова-Риббентропа, Договор о запрещении испытаний ядерного оружия и многие другие дипломатические бумаги были подписаны этими людьми.

Вячеслав Молотов — министр Сталина

Вячеслав Молотов (настоящая фамилия Скрябин) родился 25 февраля (9 марта) 1890 года в семье приказчика. Во время учёбы в реальном училище в Казани будущий министр иностранных дел заинтересовался революционными движениями, примкнул к Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Молотов несколько раз был в ссылке, оставаясь верным сторонником большевиков. Он занимался подпольной агитационной деятельностью, издавал газету «Звезда».

После Октябрьского переворота Молотов занимал высокие партийные должности. В 1930-е годы он активно участвовал в борьбе с троцкистами, благодаря чему вошёл в число приближённых к Иосифу Сталину людей.

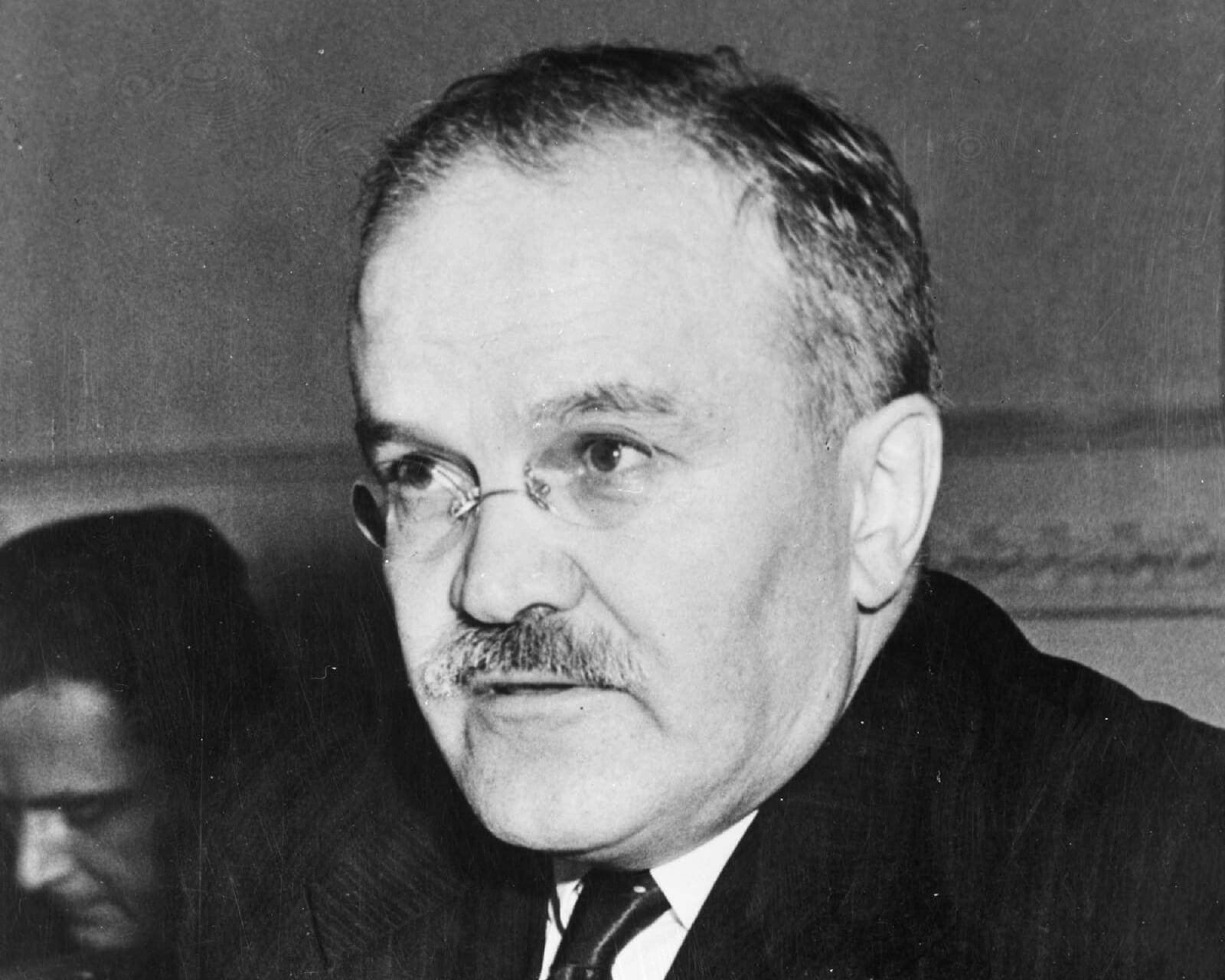

Вячеслав Молотов. Источник: wikipedia.org

В мае 1939 года Молотов получил должность наркома иностранных дел Советского Союза. Его подпись стоит под договором о ненападении между СССР и Третьим рейхом, который известен как пакт Молотова-Риббентропа. Об оценках этого дипломатического документа учёные и политики спорят до сих пор. Через месяц, 28 сентября 1939 года, Молотов также подписал договор о дружбе и границе между СССР и Германией.

Позже, в июне 1941 года, Молотов сообщил гражданам Советского Союза о вторжении немецких войск. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — эти слова Вячеслава Михайловича вошли в историю Великой Отечественной войны.

В военное время Молотов принимал активное участие в организации и проведении Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференций. Именно в ходе этих мероприятий главы трёх держав — СССР, США и Великобритании — определяли параметры послевоенного устройства мира.

В 1946 году народный комиссариат иностранных дел был переименован в министерство иностранных дел СССР. В 1949-м Молотова сняли с поста министра иностранных дел, однако в период с 1953 по 1956 годы он вновь возглавил ведомство. На пленуме в июне 1957 года Молотов выступил против Никиты Хрущёва, однако эта инициатива закончилась выводом Вячеслава Михайловича из состава Президиума ЦК КПСС и ЦК КПСС. Но политическая карьера Молотова на этом не закончилась. С 1957-го по 1960-й он был послом в Монгольской Народной Республике, а потом ещё два года в Вене возглавлял представительство СССР в Международном агентстве по атомной энергии.

12 сентября 1963 года Молотов ушел на пенсию. Скончался он 8 ноября 1986 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Андрей Вышинский — прокурор в роли министра

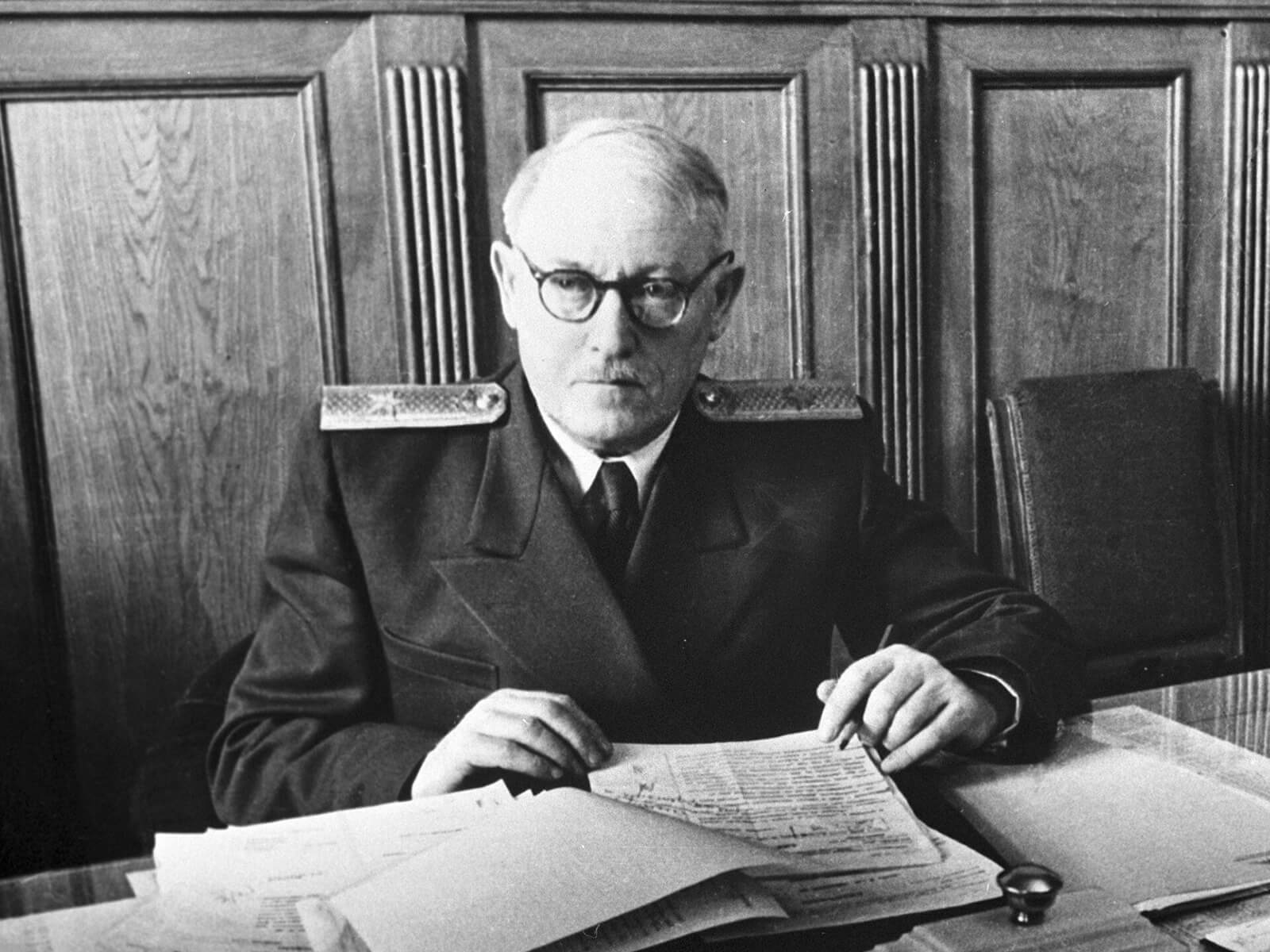

Андрей Вышинский. Источник: radiosputnik. ria.ru

Андрей Вышинский занимал должность министра иностранных дел между двумя периодами «главенства» Молотова, то есть в 1949—1953 годах.

Вышинский начинал политическую карьеру как меньшевик, однако его имя ассоциируется, в первую очередь, с работой в рядах большевистской партии. Он был очень трудолюбивым человеком, способным работать много часов в день. К примеру, на посту министра иностранных дел он «пахал» с 11 часов утра до 4−5 часов утра следующего дня.

Сохранились его труды, касающиеся криминалистики и уголовных процессов. В историю Вышинский вошёл в первую очередь как «главный советский обвинитель» в 1930-е годы. Именно он стал автором положения о презумпции вины, согласно которому человек должен был доказать свою невиновность, а не органы безопасности доказать его причастность к преступлению. «Было бы большой ошибкой видеть в обвинительной работе прокуратуры основное её содержание. Главная задача прокуратуры — быть проводником и стражем законности», — говорил о работе прокурора Вышинский. По его инициативе в январе 1936 года был совершён пересмотр дел в отношении колхозников, которых осудили за хищение в начале 1930-х. Тысячи людей после этого вышли на свободу.

В роли министра иностранных дел Вышинский находился всего 4 года. После смерти Сталина он занимал пост постоянного представителя Советского Союза при Организации Объединённых Наций. В своих выступлениях Вышинский высказывал авторитетное мнение по многим направлениям международной политики и международного права.

Главный прокурор СССР умер от сердечного приступа в Нью-Йорке 22 ноября 1954 года.

Андрей Громыко — «патриарх дипломатии»

После ухода Молотова с поста министра иностранных дел эту должность на год занял Дмитрий Шепилов. За небольшой срок он смог совершить турне по Ближнему Востоку. Также он представлял интересы СССР, касающиеся Суэцкого кризиса и восстания в Венгрии, способствовал улучшению отношений между СССР и Японией. Однако Шепилов, критиковавший Хрущёва на июньском пленуме 1957 году, был отстранён от государственных должностей. Умер 18 августа 1995 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

А вот следующий министр иностранных дел прослужил на этом посту целых 28 лет. Звали его Андрей Громыко. Молодой доктор экономических наук в 1939 году начал работать в Наркомате иностранных дел. Вскоре Сталин отправил Громыко на четыре года в должности советника посольства в США. Также Громыко была доверена роль посланника на Кубе. Позже Андрей Андреевич стал представителем СССР во многих других государствах.

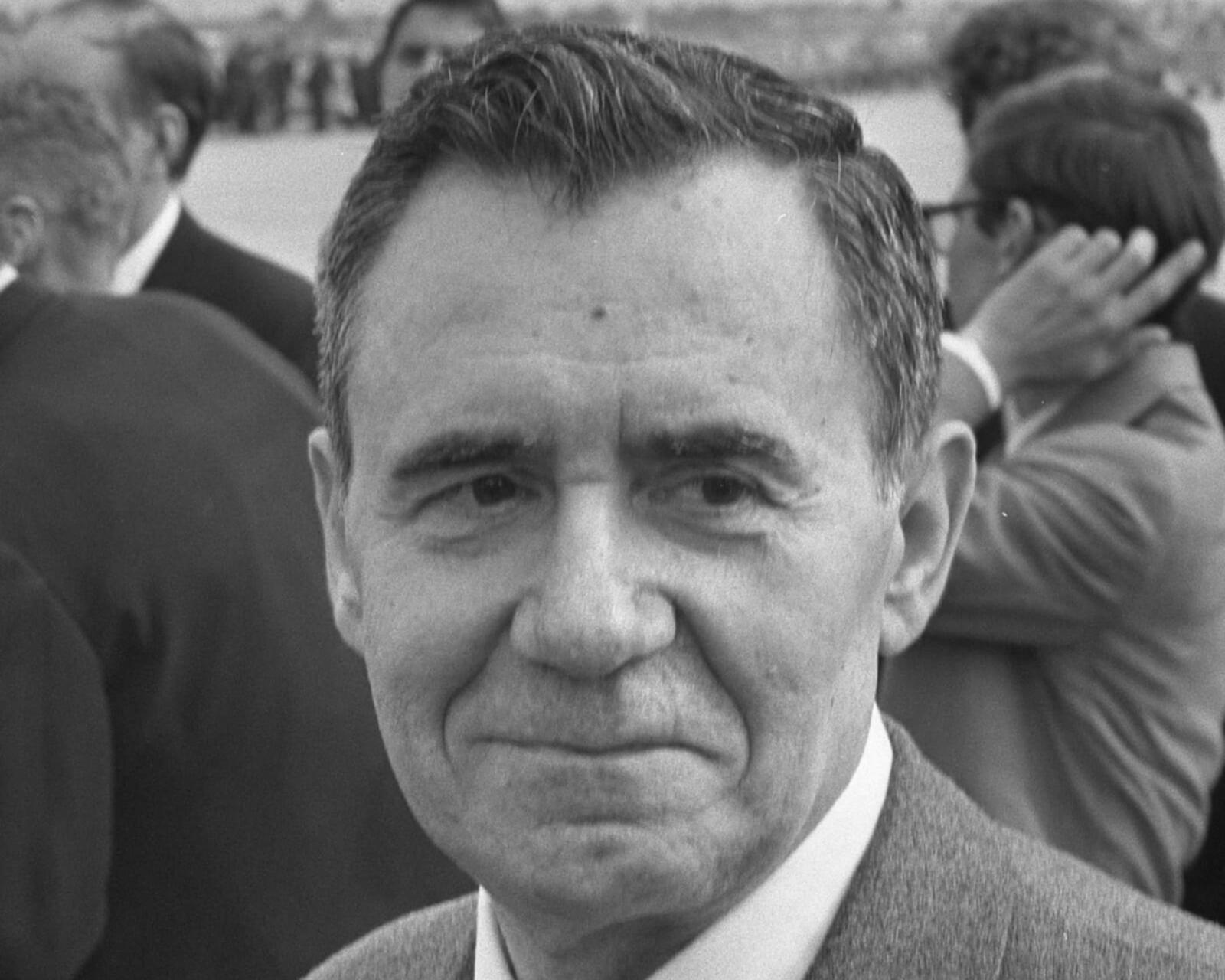

Андрей Громыко. Источник: wikipedia.org

Начиная с апреля 1957 года Громыко был министром иностранных дел Советского Союза. За время дипломатической деятельности Андрей Андреевич возглавлял делегацию СССР на 22 сессиях Генассамблеи ООН. «Андрей-волк», «робот-мизантроп», «человек без лица», «Мистер Нет» — это лишь малая часть прозвищ, которые Громыко получил от иностранных СМИ в период холодной войны.

«Советский Союз на международной арене — это я», — думал Андрей Громыко. Неудивительно, что такая самоотверженная позиция обусловила стабильное положение СССР в мире. Наиболее важными достижениями Громыко на посту советского дипломата можно назвать выработку соглашений по ограничению ядерного вооружения и легализацию границ в Европе. Внешнеполитической сверхзадачей Громыко считал переговоры по контролю над гонкой вооружений. Уже в 1946 году от имени СССР Громыко выступил с предложением о всеобщем сокращении и регулировании вооружений и о запрещении военного использования атомной энергии. Громыко гордился подписанием Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой от 5 августа 1963 года. В 1966 году он подписал Договор о нераспространении ядерного оружия между Кремлём и Белым домом.

Свою руку Громыко приложил к разрядке мировых отношений и созыву Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В августе 1975 года в Хельсинки эти переговоры завершились Заключительным актом — по факту это был настоящий кодекс поведения государств в основных сферах внешнеполитической жизни. Страны подтвердили нерушимость принятых в Европе границ.

Со 2 июля 1985-го по 1 октября 1988-го Громыко был председателем Президиума Верховного Совета СССР. Осенью 1988 года бывший дипломат вышел на пенсию, писал мемуары. Умер Громыко 2 июля 1989 года.

Эдуард Шеварднадзе — дипломат времён перестройки

Эдуард Шеварднадзе родился в 1928 году. Начинал карьеру как партийный работник в родной Грузии. Добился назначения первым секретарём Центрального комитета компартии Грузии. В этой должности Шеварднадзе находился 13 лет: с 1972-го по 1985-й. На посту первого секретаря он пытался искоренить коррупцию и теневой рынок на территории Грузии, однако успеха в этом будущий министр иностранных дел не добился.

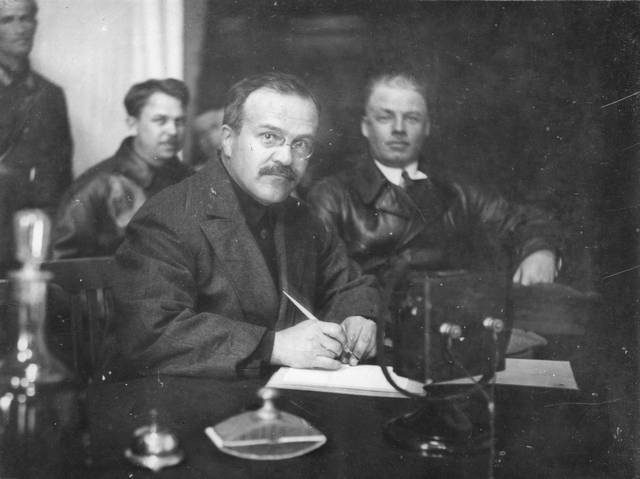

Эдуард Шеварднадзе. Источник: russiancouncil.ru

Подавляющую часть периода перестройки Шеварднадзе занимал должность министра иностранных дел. Пять лет — с 1985-го по 1990-й — он выступал на мировой арене за разрядку международной напряжённости, активно поддерживал политику гласности, проводимую Михаилом Горбачёвым. Шеварднадзе, в отличие от принципиального Громыко, был готов идти на уступки, что сыграло важную роль в завершении холодной войны и сближении СССР с западными странами.

В 1986 году Шеварднадзе подписал Договор о взаимных поездках граждан СССР и Корейской Народно-Демократической Республики. В ходе визита в США было заключено соглашение о создании центров по уменьшению ядерной опасности. В апреле 1988 года Эдуард Амвросиевич подписал с представителями США Соглашение о взаимосвязи для урегулирования положения, касающееся Афганистана. Летом 1990 года министр иностранных дел СССР подписал договор о передаче Америке акватории Берингова моря по линии Шеварднадзе-Бейкера.

Зимой 1990-го Шеварднадзе ушёл в отставку «в знак протеста против надвигающейся диктатуры». Место Шеварднадзе занял Александр Бессмертных, а позже Борис Панкин. Однако в ноябре 1991 года по приглашению Горбачёва Шеварднадзе вновь возглавил МИД СССР, называвшийся в то время Министерством внешних сношений. После распада СССР эта должность была упразднена.

С распадом Советского Союза не закончилась политическая карьера Шеварднадзе, он ещё много лет занимал ведущие посты в правительстве Грузии. Умер Эдуард Амвросиевич 7 июля 2014 года в Тбилиси в возрасте 86 лет.

Источник

Министры иностранных дел

Министры иностранных дел СССР: кто они и какими они были?

Вячеслав Михайлович Молотов (19 декабря 1930 — 6 мая 1941)

Вячеслав Михайлович Молотов (партийный псевдоним, настоящая фамилия — Скрябин) родился 25 февраля (9 марта) 1890 года в слободе Кукарка Кукарского уезда Вятской губернии (ныне город Советск Кировской области) в семье Михаила Прохоровича Скрябина, приказчика торгового дома купца Якова Небогатикова.

Детские годы В. М. Молотова прошли в Вятке и в Нолинске. В 1902—1908 годах он учился в 1-м Казанском реальном училище. На волне событий 1905 года примкнул к революционному движению, в 1906 году вступил в РСДРП. В апреле 1909 года был впервые арестован и сослан в Вологодскую губернию.

Отбыв ссылку, в 1911 году В. М. Молотов приехал в Санкт-Петербург, сдал экстерном экзамены за реальное училище и поступил на экономическое отделение Политехнического института. С 1912 года сотрудничал в большевистской газете «Звезда», затем стал секретарем редакции газеты «Правда», членом Петербургского комитета РСДРП. Во время подготовки издания «Правды» познакомился с И. В. Сталиным.

После ареста фракции РСДРП в IV Государственной думе в 1914 году скрывался под фамилией Молотов. С осени 1914 года работал в Москве над воссозданием разгромленной охранкой парторганизации. В 1915 году В. М. Молотов был арестован и сослан на три года в Иркутскую губернию. В 1916 году из ссылки бежал, жил на нелегальном положении.

Февральскую революцию 1917 года В. М. Молотов встретил в Петрограде. Он являлся делегатом VII (апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б) (24−29 апреля 1917 года), делегатом VI съезда РСДРП (б) от Петроградской организации. Входил в состав Русского бюро ЦК РСДРП (б), Исполкома Петроградского совета и Военно-революционного комитета, руководившего свержением Временного правительства в октябре 1917 года.

После установления советской власти В. М. Молотов находился на руководящей партийной работе. В 1919 году он был председателем Нижегородского губисполкома, позднее стал секретарем Донецкого губкома РКП (б). В 1920 году был избран секретарем ЦК КП (б) Украины.

В 1921—1930 годах В. М. Молотов занимал должность секретаря ЦК ВКП (б). С 1921 года он был кандидатом в члены Политбюро ЦК партии, в 1926 году вошел в состав Политбюро. Активно участвовал в борьбе с внутрипартийной оппозицией, выдвинулся в число близких соратников И. В. Сталина.

В 1930—1941 годах В. М. Молотов возглавлял СНК СССР, одновременно с мая 1939 года являлся наркомом иностранных дел СССР. С его именем связана целая эпоха в советской внешней политике. Подпись В. М. Молотова стоит под договором о ненападении с гитлеровской Германией от 23 августа 1939 года (так называемый «пакт Риббентропа-Молотова»), оценки которого были и остаются неоднозначными.

На долю В. М. Молотова выпал удел известить советский народ о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. Сказанные им тогда слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — вошли в историю Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Именно Молотова известил советский народ о нападении нацистской Германии

В военные годы В. М. Молотов занимал посты первого заместителя Председателя СНК СССР, заместителя Председателя Государственного комитета обороны СССР. В 1943 году он был удостоен звания Героя Социалистического труда. В. М. Молотов принимал самое активное участи в организации и проведении Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференций глав правительств трех союзных держав — СССР, США и Великобритании, на которых были определены основные параметры послевоенного устройства Европы.

В. М. Молотов оставался на посту руководителя НКИД (с 1946 года — МИД СССР) до 1949 года, вновь возглавлял министерство в 1953—1957 годах. С 1941 и до 1957 года он одновременно занимал должность первого заместителя Председателя СНК (с 1946 года — Совета Министров) СССР.

На июньском пленуме ЦК КПСС 1957 года В. М. Молотов выступил против Н. С. Хрущева, примкнув к его противникам, которые были осуждены как «антипартийная группа». Вместе с другими ее членами он был выведен из состава руководящих органов партии и снят со всех государственных постов.

В 1957—1960 годах В. М. Молотов был послом СССР в Монгольской Народной Республике, в 1960—1962 годах возглавлял советское представительство в Международном агентстве по атомной энергии в Вене. В 1962 году был отозван из Вены и исключен из КПСС. Приказом по МИД СССР от 12 сентября 1963 года В. М. Молотов был освобожден от работы в министерстве в связи с уходом на пенсию.

В 1984 году с санкции К. У. Черненко В. М. Молотов был восстановлен в КПСС с сохранением партийного стажа.

В. М. Молотов скончался в Москве 8 ноября 1986 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Андрей Януарьевич Вышинский (4 марта 1949 − 5 марта 1953)

Андрей Януарьевич Вышинский, потомок старинного польского дворянского рода, бывший меньшевик, подписавший распоряжение об аресте Ленина, казалось бы, был обречен попасть в жернова системы. Удивительно, но вместо этого он сам пришел во власть, занимая посты: Прокурора СССР, Прокурора РСФСР, Министра иностранных дел, ректора МГУ.

Во многом он был обязан этим своим личностным качествам, ведь даже его противники нередко отмечают глубокую образованность и выдающиеся ораторские способности. Именно по этой причине и лекции, и судебные речи Вышинского всегда привлекали к себе внимание не только профессионального юридического сообщества, но и всего населения. Отмечали и его работоспособность. Уже на посту Министра иностранных дел он работал с 11 часов утра до 4−5 часов утра следующего дня.

Именно это способствовало его вкладу в юридическую науку. В свое время его труды по криминалистике, уголовному процессу, теории государства и права, международному праву считались классическими. Да и сейчас в фундаменте современной российской юриспруденции лежит разработанная А. Я. Вышинским концепция отраслевого деления системы права.

На посту Министра Вышинский работал с 11 часов утра до 4−5 часов утра следующего дня

Но все же в историю А. Я. Вышинский вошел как «главный советский обвинитель» на процессах 1930-х годов. По этой причине его имя почти всегда ассоциируется с периодом «Большого террора». «Московские процессы», несомненно, не соответствовали принципам справедливого суда. На основании косвенных доказательств невиновные были приговорены к расстрелу или длительным срокам заключения.

Как «инквизитора» его характеризовала и внесудебная форма назначения наказаний, в которой он участвовал — так называемая «двойка», официально — Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР. Обвиняемые в данном случае были лишены даже формального судебного процесса.

Однако позволю себе процитировать самого Вышинского: «Было бы большой ошибкой видеть в обвинительной работе прокуратуры основное ее содержание. Главная задача прокуратуры — быть проводником и стражем законности».

На посту Прокурора СССР основной его задачей была реформа прокурорского и следственного аппарата. Предстояло справиться со следующими проблемами: низкая образованность прокуроров и следователей, дефицит кадров, бюрократизм, халатность. В итоге была сформирована уникальная система надзора за соблюдением законности, какой прокуратура и остается в настоящее время.

Направленность действий Вышинского носила даже правозащитный характер, насколько это было возможно в условиях тоталитарной действительности. Так, например, в январе 1936 года им был инициирован пересмотр дел в отношении колхозников и представителей сельской власти, осужденных за хищения в начале 30-х годов. Десятки тысяч из них вышли на свободу.

Менее известна деятельность, направленная на поддержку советсткой защиты. В многочисленных выступлениях и трудах он отстаивал независимость и процессуальные полномочия адвокатов, нередко критикуя своих коллег за пренебрежение стороной защиты. Однако декларируемые идеалы не реализовывались на практике, если вспомнить, например, «тройки», являвшиеся противоположностью состязательного процесса.

Дипломатическая карьера А. Я. Вышинского вызывает не меньший интерес. В последние годы жизни он занимал пост постоянного представителя СССР при ООН. В своих выступлениях он высказывал авторитетное мнение по многим направлениям международной политики и международного права. Известна его речь по поводу принятия Всемирной декларации прав человека — Вышинский предвидел проблемы с реализацией провозглашенных прав, которые только сейчас замечены в научном и профессиональном сообществе.

Личность Андрея Януарьевича Вышинского неоднозначна. С одной стороны — участие в карательном правосудии. С другой — научные и профессиональные достижения, сильные личные качества, стремление к достижению идеала «социалистической законности». Именно они заставляют даже самого яростного противника Вышинского признать в нем того носителя высших ценностей — «человека своего дела».

Можно сделать вывод, что быть им в условиях тоталитаризма возможно. Это подтверждено А. Я. Вышинским.

Дмитрий Трофимович Шепилов (27 ферваля 1956 — 29 июня 1957)

Когда Маленков, Молотов и Каганович в июне 1957 попытались сместить Хрущёва на заседании Президиума ЦК КПСС, предъявив ему целый список обвинений, Шепилов вдруг тоже начал критиковать Хрущева за установление собственного «культа личности», хотя в названную группу никогда не входил. В результате поражения группировки Молотова, Маленкова, Кагановича на последовавшем 22 июня 1957 года Пленуме ЦК КПСС родилась формулировка «антипартийная группа Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова».

Существует и иное, менее литературно-зрелищное объяснение истоков формулировки с использованием слова «примкнувший»: группу, которая состояла бы из восьми участников, неловко было назвать «отколовшейся антипартийной группкой», так как она оказывалась явным большинством, и это было бы очевидно даже для читателей «Правды». Чтобы называться «фракционерами-раскольниками», членов группы должно было быть не больше семи; Шепилов же был восьмым.

Резоннее звучит предположение, что, в отличие от семи членов «антипартийной группы» — членов Президиума ЦК КПСС, Шепилов был определён как «примкнувший», поскольку, как кандидат в члены Президиума, не имел права решающего голоса при голосовании.

Шепилов был освобождён от всех партийных и государственных должностей. С 1957 года — директор, с 1959 года — заместитель директора Института экономики АН Киргизской ССР, в 1960—1982 годах — археограф, затем старший археограф в Главном архивном управлении при Совмине СССР.

Так как клише «и примкнувший к ним Шепилов» активно муссировалось в прессе, появился анекдот: «Самая длинная фамилия — Ипримкнувшийкнимшепилов»; когда пол-литровую бутылку водки делили «на троих», четвёртый собутыльник прозывался «Шепиловым» и т. п. Благодаря этой фразе имя партийного функционера узнали миллионы советских граждан. Собственные воспоминания Шепилова полемически озаглавлены «Непримкнувший»; они резко критичны по отношению к Хрущёву.

Сам Шепилов, согласно воспоминаниям, считал дело сфабрикованным. Он был исключён из партии в 1962 году, восстановлен в 1976 году, а в 1991 году восстановлен в Академии наук СССР. С 1982 года — на пенсии.

Умер 18 августа 1995 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Андрей Андреевич Громыко (2 июля 1985 — 1 октября 1988)

Из всех российских и советских министров иностранных дел только один Андрея Андреевича Громыко прослужил на этом посту легендарно длительный срок — двадцать восемь лет. Его имя было хорошо известно не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Знаменитым на весь мир его сделала должность министра иностранных дел СССР.

Дипломатическая судьба А. А. Громыко сложилась так, что на протяжении без малого полувека он находился в центре мировой политики, снискал уважение даже своих политических оппонентов. В дипломатических кругах его называли «патриархом дипломатии», «самым информированным министром иностранных дел в мире». Его наследие, несмотря на то, что советская эпоха осталась далеко позади, и сегодня актуально.

А. А. Громыко родился 5 июля 1909 года в деревне Старые Громыки Ветковского района Гомельской области. В 1932 г. окончил Экономический институт, в 1936 г.— аспирантуру ВНИИ экономики сельского хозяйства, доктор экономических наук (с 1956 г.). В 1939 переведен в Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР. К этому времени в результате репрессий были уничтожены практически все руководящие кадры советской дипломатии, и Громыко стал быстро делать карьеру. В свои неполные 30 лет выходец из белорусской глубинки с дипломом кандидата экономических наук почти сразу после прихода в НКИД получил ответственный пост заведующего Отделом американских стран. Это был необычайно крутой взлет даже по тем временам, когда карьеры создавались и рушились в одночасье. Не успел молодой дипломат обосноваться в своих новых апартаментах на Смоленской площади, как последовал вызов в Кремль. Сталин в присутствии Молотова сказал: «Товарищ Громыко, мы намерены послать вас на работу в посольство СССР в США в качестве советника». Так, А. Громыко на четыре года стал советником посольства в США и одновременно посланником на Кубе.

В 1946—1949 гг. зам. министра иностранных дел СССР и одновременно в 1946—1948 гг. пост. представитель СССР при ООН, в 1949—1952 гг. и 1953—1957 гг. первый зам. министра иностранных дел СССР, в 1952—1953 гг. посол СССР в Великобритании, в апреле 1957 года Громыко назначается министром иностранных дел СССР и работает на этом посту до июля 1985 года. С 1983 г. первый заместитель Председателя Совмина СССР. В 1985—1988 гг. Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Дипломатический талант Андрея Андреевича Громыко был замечен за рубежом быстро. Признанный Западом авторитет Андрея Громыко был высшей пробы. В августе 1947 года журнал «Таймс» писал: «Как постоянный представитель Советского Союза в Совете Безопасности Громыко делает свою работу на уровне умопомрачительной компетенции».

В то же время, с легкой руки западных журналистов, Андрей Громыко, как активнейший участник «холодной войны», стал обладателем целой серии нелестных кличек вроде «Андрей волк», «робот-мизантроп», «человек без лица», «современный неандерталец» и т. д. Громыко стал хорошо известен в международных кругах своим вечно недовольным и мрачным выражением лица, а также крайне неуступчивыми действиями, за что получил прозвище «Мистер Нет». По поводу этого прозвища А. А. Громыко отмечал: «Мои «нет» они слышали гораздо реже, чем я их «ноу», ведь мы выдвигали гораздо больше предложений. Меня в их газетах прозвали «господин Нет», потому что я собой манипулировать не позволял. Кто стремился к этому, хотел манипулировать Советским Союзом. Мы — великая держава, и никому этого делать не позволим!»

Благодаря своей неуступчивости Громыко получил прозвище «Мистер Нет»

Однако Вилли Брандт, канцлер ФРГ в воспоминаниях отметил: «Я нашел Громыко более приятным собеседником, чем представлял его себе по рассказам об этаком язвительном «мистере Нет». Он производил впечатление корректного и невозмутимого человека, сдержанного на приятный англосакский манер. Он умел в ненавязчивой форме дать понять, каким огромным опытом он обладает».

А. А. Громыко исключительно твердо придерживался утвержденной позиции. «Советский Союз на международной арене — это я, — думал Андрей Громыко. — Все наши успехи на переговорах, приведших к заключению важных международных договоров и соглашений, объясняются тем, что я был убежденно тверд и даже непреклонен в особенности когда видел, что со мной, а значит, и с Советским Союзом, разговаривают с позиции силы или играют в «кошки-мышки». Я никогда не лебезил перед западниками и после того, как меня били по одной щеке, вторую не подставлял. Более того, действовал так, чтобы и моему не в меру строптивому оппоненту было несладко».

Многие не знали, что А. А. Громыко обладал восхитительным чувством юмора. Его замечания могли включать в себя меткие комментарии, которые становились сюрпризом в напряженные моменты при приеме делегаций. Генри Киссинджер, приезжая в Москву, постоянно боялся прослушивания со стороны КГБ. Однажды он во время встречи указал на люстру, висевшую в комнате, и попросил, чтобы КГБ сделал ему копию американских документов, так как у американцев «вышла из строя» копировальная техника. Громыко в тон ему ответил, что люстры делались еще при царях и в них могут быть только микрофоны.

Среди важнейших достижений Андрей Громыко выделял четыре момента: создание ООН, выработку соглашений по ограничению ядерных вооружений, легализацию границ в Европе и, наконец, признание США за СССР роли великой державы.

Мало кто сегодня помнит, что ООН была задумана в Москве. Именно здесь в октябре 1943 года Советский Союз, США и Великобритания объявили, что мир нуждается в организации по международной безопасности. Это было легко декларировать, но трудно сделать. Громыко стоял у истоков ООН, под Уставом этой организации стоит его подпись. В 1946 году он стал первым советским представителем в ООН и одновременно заместителем, а затем первым заместителем министра иностранных дел. Громыко был участником, а впоследствии главой делегации нашей страны на 22 сессиях Генассамблеи ООН.

«Вопросом вопросов», «сверхзадачей», по выражению самого А. А. Громыко, был для него процесс переговоров по контролю над гонкой вооружений как обычных, так и ядерных. Он прошел все этапы послевоенной разоруженческой эпопеи. Уже в 1946 году от имени СССР А. А. Громыко выступил с предложением о всеобщем сокращении и регулировании вооружений и о запрещении военного использования атомной энергии. Предметом особой гордости Громыко считал подписанный 5 августа 1963 года Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, переговоры по которому тянулись с 1958 года.

Другим приоритетом внешней политики А. А. Громыко считал закрепление результатов Второй мировой войны. Это, прежде всего, урегулирование вокруг Западного Берлина, оформление статус-кво с двумя германскими государствами, ФРГ и ГДР, а затем и общеевропейские дела.

Огромных сил, настойчивости и гибкости потребовали от Москвы исторические соглашения СССР (а затем Польши и Чехословакии) с ФРГ в 1970—1971 годах, а также четырехстороннее соглашение 1971 года по Западному Берлину. Насколько велика личная роль А. А. Громыко в подготовке этих фундаментальных для мира в Европе документов видно хотя бы из того, что для выработки текста Московского договора 1970 года он провел 15 встреч с советником канцлера В. Брандта Э. Баром и столько же с министром иностранных дел В. Шеелем.

Именно они и предшествовавшие усилия расчистили путь к разрядке и созыву Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Значение подписанного в августе 1975 года в Хельсинки Заключительного акта имело мировой масштаб. Это был, по существу, кодекс поведения государств в ключевых сферах взаимоотношений, включая военно-политическую. Была закреплена нерушимость послевоенных границ в Европе, чему А. А. Громыко придавал особое значение, созданы предпосылки для укрепления европейской стабильности и безопасности.

Именно благодаря усилиям А. А. Громыко были расставлены все точки над «i» между СССР и США в период «холодной войны». В сентябре 1984 года по инициативе американцев в Вашингтоне прошла встреча Андрея Громыко с Рональдом Рейганом. Это были первые переговоры Рейгана с представителем советского руководства. Рейган признал за Советским Союзом статус сверхдержавы. Но еще более значительным стало другое заявление. Напомню слова, сказанные глашатаем мифа об «империи зла» после окончания встречи в Белом доме: «Соединенные Штаты уважают статус Советского Союза как сверхдержавы… и у нас нет желания изменить его социальную систему». Таким образом, дипломатия Громыко добилась от США официального признания принципа невмешательства во внутренние дела Советского Союза.

Благодаря Громыко были стабилизированы отношения СССР и США

Андрей Громыко носил в памяти множество фактов, забытых широкими кругами международной общественности. «Ты представляешь, — рассказывал Андрей Громыко сыну, — выступает, да ни кто-либо, а лощеный Макмиллан, премьер-министр Великобритании. Так как это было в разгар «холодной войны», делает выпады в наш адрес. Ну, я бы сказал, работает обычная ооновская кухня, со всеми ее политическими, дипломатическими и пропагандистскими приемами. Я сижу и думаю, как на эти выпады при случае, в ходе дебатов, ответить. Неожиданно, сидевший рядом со мной Никита Сергеевич наклоняется и, как я сначала подумал, что-то ищет под столом. Я даже чуть отодвинулся, чтобы ему не мешать. И вдруг вижу — вытаскивает ботинок и начинает колотить им по поверхности стола. Откровенно говоря, первая мысль была, что Хрущёву дурно. Но через мгновение я понял, что наш лидер протестует таким образом, стремится поставить Макмиллана в неловкое положение. Я весь напрягся и против своей воли стал стучать по столу кулаками — ведь надо же было как-то поддержать главу советской делегации. В сторону Хрущёва не смотрел, мне было неловко. Ситуация складывалась действительно комическая. И ведь что удивительно, можно произнести десятки умных и даже блестящих речей, но оратора через десятилетия может никто и не вспомнит, башмак Хрущёва не забудут.

В результате почти полувековой практики А. А. Громыко выработал для себя «золотые правила» дипломатической работы, которые, впрочем, актуальны не только для дипломатов:

— абсолютно недопустимо сразу раскрывать другой стороне все карты, хотеть решить проблему одним махом;

— осторожное использование встреч в верхах; плохо подготовленные, они приносят больше вреда, чем пользы;

— нельзя позволять манипулировать собой ни с помощью грубых, ни с помощью изощренных средств;

— для успеха во внешней политике нужна реальная оценка обстановки. Еще более важно, чтобы эта реальность никуда не исчезла;

— самое трудное — закрепление реального положения дипломатическими договоренностями, международно-правовое оформление компромисса;

— постоянная борьба за инициативу. В дипломатии инициатива — лучший способ защиты государственных интересов.

А. А. Громыко считал, что дипломатическая деятельность — труд тяжелый, требующий от тех, кто им занимается, мобилизации всех своих знаний и способностей. Задача дипломата — «бороться до конца за интересы своей страны, без ущерба для других». «Работать по всему диапазону международных отношений, находить полезные связи между отдельными, казалось бы, процессами», — эта мысль была своеобразной константой его дипломатической деятельности. «Главное в дипломатии — компромисс, лад между государствами и их руководителями».

В октябре 1988 года Андрей Андреевич вышел на пенсию и работал над мемуарами. Он ушел из жизни 2 июля 1989 года. «Государство, Отечество — это мы, — любил говорить он. — Если не сделаем мы, не сделает никто».

Эдуар Амвросиевич Шеварнадзе (2 июля 1985 — 20 декабря 1990)

Родился 25 января 1928 г. в селе Мамати Ланчхутского района (Гурия).

Окончил Тбилисский медицинский техникум. В 1959 году окончил Кутаисский педагогический институт им. А. Цулукидзе.

С 1946 года на комсомольской и партийной работе. С 1961 по 1964 годы был первым секретарем райкома Компартии Грузии в Мцхете, а затем первым секретарем Первомайского райкома партии Тбилиси. В период с 1964 по 1972 — первый заместитель министра по охране общественного порядка, затем — министр внутренних дел Грузии. С 1972 по 1985 годы — первый секретарь Центрального Комитета Компартии Грузии. На этом посту проводил получившую большое паблисити кампанию по борьбе с теневым рынком и коррупцией, которая, однако, не привела к искоренению этих явлений.

В 1985—1990 годах — министр иностранных дел СССР, с 1985 по 1990 — член Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 9−11 созывов. В 1990—1991 годах — народный депутат СССР.

В декабре 1990 года ушел в отставку «в знак протеста против надвигающейся диктатуры» и в тот же год вышел из рядов КПСС. В ноябре 1991 года по приглашению Горбачёва вновь возглавил МИД СССР (называвшийся в то время Министерством внешних сношений), но после распада СССР через месяц эта должность была упразднена.

Шеварднадзе являлся одним из соратников Горбачёва в проведении политики перестройки

В декабре 1991 Министр внешних сношений СССР Э. А. Шеварднадзе одним из первых среди руководителей СССР признал Беловежские соглашения и предстоящее прекращение существования СССР.

Э. А. Шеварднадзе являлся одним из соратников М. С. Горбачёва в проведении политики перестройки, гласности и разрядки международной напряженности.

Источник