Компании ведут свои дневники

Бизнес-тренер Джим Рон однажды купил дорогой ежедневник в кожаном переплете с золоченым обрезом. Друг с усмешкой спросил его, зачем тратить такие деньги на книгу, состоящую из пустых страниц. «Потому что я собираюсь ее заполнить идеями на миллион долларов!» — гордо ответил Джим.

Это — один из примеров того, как обычный блокнот может помочь вашему делу. Но далеко не единственный. Вопреки предубеждениям, время, затраченное на ведение рабочего дневника, с лихвой окупается. Тем более, что на записи нужно всего 10-15 минут в день.

Вот три быстрые и полезные техники из книги «Дневник как путь к себе».

Контроль бизнеса: шестнадцать тем

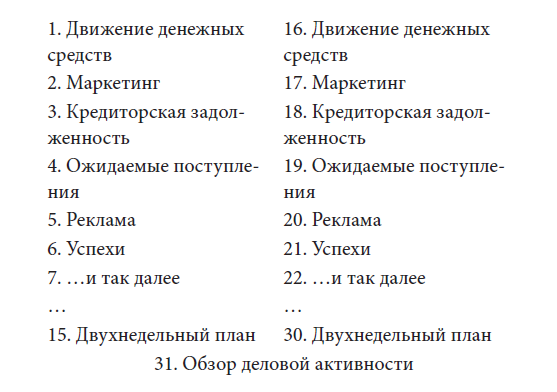

Темы дня — это дневниковый метод, созданный для руководителей компаний, которые слишком заняты, чтобы удерживать всё под контролем. Этот прием поможет отслеживать важные направления.

Пронумеруйте страницы дневника от единицы до тридцати одного. Впишите на каждую из них одну из 16 сфер профессиональной жизни, за которыми вы хотели бы понаблюдать.

Откройте страницу с сегодняшним числом, посмотрите, какой теме она посвящена, и сделайте краткую запись о текущем состоянии. Завтра — запись на следующую тему, и так каждый день. Таким образом, раз в две недели вы будете делать запись на одну и ту же из 15 тем. 16-ю вы будете захватывать, когда в месяце 31 день.

На такие записи уйдет не более пятнадцати минут, но со временем дневник превратится в ценную историю бизнеса для любых целей: налогов, маркетинга, административных и кадровых вопросов. К тому же, он будет содержать историю вашей карьеры.

Контроль отношений: неотправленные письма

Нам приходится работать с разными людьми, и не всегда отношения складываются гладко. Дневник поможет справиться с трудностями общения.

Попробуйте писать неотправленные письма тем, кто огорчил, подставил или буквально бесит вас. Выплесните все наружу. Пишите самые невероятные грубости, какие только можете вообразить и которые в действительности никогда бы себе не позволили. Называйте адресатов идиотами. Рассказывайте, как собираетесь им отомстить.

Напишите всё, что мечтаете высказать оппоненту в лицо. — Источник

Потом разорвите письмо. Или сожгите, спустите в унитаз, раздерите зубами, бросьте на пол и растопчите. Дайте себе возможность поворчать, пока всем этим занимаетесь. Попробуйте кричать так громко, как только сможете. Отдубасьте подушку, отведите душу. Возможно, вы сразу почувствуете облегчение или рухнете на пол от смеха.

История Дуга

Сотрудник риелторской компании Дуг был рассержен на делового партнера Мэрилин. Он считал ее ответственной за неудавшуюся бизнес-сделку. Все свои эмоции он излил в неотправленном письме. Потом скомкал письмо, швырнул на ковер и начал топтать.

Через день после этого он неожиданно столкнулся с виновницей своего гнева. Увидев ее, он расхохотался. Она попросила поделиться шуткой, и Дуг поведал, как был рассержен после закрытия сделки и написал то ужасное письмо.

Мэрилин изумило спокойствие, с которым Дуглас рассказывал, что разочарован ее работой. А ведь он даже намеревался разорвать с ней деловые контакты! Но вместо этого дал пару конкретных советов, как она могла бы продолжить работать в его бизнесе. «Когда я вернулся в свой офис, — вспоминал он, улыбаясь, — на моем столе стоял большой букет красных роз! И записка, в которой она признавалась, как высоко оценила то, что я честно рассказал ей, как надо работать с клиентами».

Не обманывайте себя, считая, что ваши «отрицательные» эмоции нереальны. Они существуют. Их выброс — соответствующим образом, конечно, — это отличный способ снятия стресса.

Контроль страхов: список 100 вещей

Дневниковые списки замечательно подходят для прояснения и понимания мыслей, выявления причин и проблем, мозговых штурмов и принятия решений, концентрации внимания на том, что происходит.

Хитрость в том, чтобы сделать список необычайно длинным — из ста пунктов. Это нужно для того, чтобы уйти глубже очевидного уровня и позволить подсознанию разгуляться.

История Беверли

Беверли занималась ресторанным бизнесом в течение года. Она столкнулась с обычными проблемами стартапа: ограниченные средства, поиск новых клиентов, наем и обучение персонала, а также сохранение душевного равновесия во время стрессов, связанных со становлением бизнеса. Она боялась, что ее сбережений не хватит на весь этот подготовительный период, и постоянно ссылалась на опасение потерять деньги.

Список 100 вещей надо составить за один присест. Вы удивитесь, как быстро с этим справитесь. — Источник

Чувствуя, что в основе ее тревоги лежит что-то более серьезное, чем финансовые проблемы, консультант по дневниковой терапии предложила ей написать список «Сто страхов, которые у меня есть сейчас». Создание списка заняло двадцать две минуты. Потом они проанализировали его, объединяя страхи в категории.

Действительно, 25% страхов касались денег. Но 40% беспокойства были связаны с провалом и банкротством! Он мешал зарабатывать деньги, и наоборот, отсутствие доходов способствовало возникновению страха банкротства.

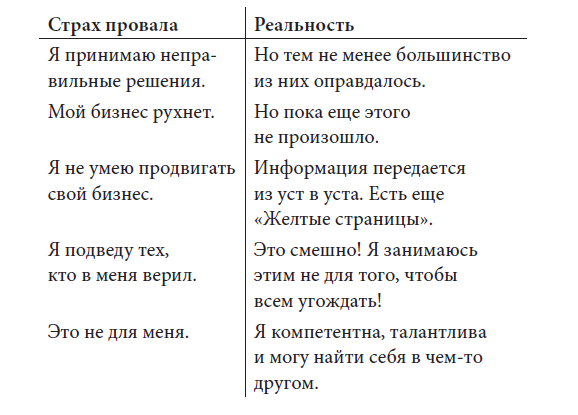

Беверли провела по середине страницы вертикальную линию и написала слева и справа от нее два заголовка: «Страх провала» и «Реальность». Потом все страхи, связанные с провалом, занесла в левый столбец, а справа поместила утверждения, касающиеся каждого из страхов.

В конце упражнения она пришла к неожиданному выводу: она уже обладает тем, чего, как она опасалась, у нее нет.

Точно так же вы можете составить список ста вещей, которые вызывают стресс, ста бизнес-идей, ста причин бояться стать мультимиллионером или выбрать другую тему, которая для вас актуальна. Сведения из списка помогут определить суть проблемы дадут возможность решить её немедленно.

Эти три дневниковых метода просты, не отнимают много времени, но позволяют взглянуть на ситуацию под новым углом. А это — одно из самых ценных умений в бизнесе. Попробуйте!

Источник

Историк рассказал, кто и зачем сейчас ведет дневники

Знаю, что к концу прошлого года у вас на сайте было загружено больше 1700 дневников. Правомерен вопрос: а почему люди вообще начинают вести дневник? Только ли тогда, когда испытывают дефицит собеседника, который бы их удовлетворил? Или когда ощущают себя современниками невиданных ранее перемен? Или…?

Михаил Мельниченко: Есть несколько популярных причин, но ни одна не существует в чистом виде. Импульс к ведению дневника — всегда комбинация авторских мотиваций. Можно выделить несколько основных. Одна из них — очистка памяти. Если у человека в голове очень много важной фактографии, он может начать делать записи, чтобы по ним восстановить нужное. Популярен и такой мотив — дневник как пространство для оттачивания стиля. Если у тебя есть писательские амбиции или ты получаешь удовольствие от процесса письма, то дневник — хороший полигон для этого. Часто дневник является обращением к потомкам, человек хочет оставить свидетельство своей жизни, зафиксировать тот факт, что она прожита не зря. Кроме того, есть несколько тонких психологических мотиваций. Одна из них — тебе нужен собеседник. Придуманный друг. И наконец, у дневника есть мощнейшая терапевтическая функция — это один из способов справиться со стрессом. Когда ты делаешь записи, ты уменьшаешь уровень внутренних переживаний. Ведь если ты формулируешь свои тревоги, размышляешь над ними, анализируешь и описываешь, ты невольно переходишь из позиции «переживателя» в позицию «наблюдателя». То есть несколько отстраняешься от остроты чувств.

Поэтому часто в стрессовой ситуации люди, осознанно или неосознанно, начинают вести дневники. Это хорошо видно по истории с дневниками блокадного Ленинграда.

Вообще науке известно примерно 5-6 тысяч личных дневников (с середины XVIII века и до наших дней), и почти каждый двенадцатый из них — это дневник Ленинградской блокады. В городе была невероятная плотность ведения дневников — известно более 450! Причем жители выбирали дневник как инструмент самосохранения. При этом были и официальные задания, когда руководство города, парткомы предприятий призывали вести дневники. Но как считает моя коллега историк Анастасия Павловская, эти «дневники по призыву» были не очень емкие, и их не так уж много. Большинство дневников рождались сами по себе. Если вникнуть в мотивы авторов — многие не только пытались зафиксировать время, но и, как написал одни из авторов, «не оскотиниться», отвлечься от голода, страха, конфликтов с окружающими…И конечно, многие включали «режим историка».

А в наши дни? Многих, знаю, долго удивляла эта наша «простота подвига» — чтобы стать в период пандемии «истинным гражданином», надо всего-навсего остаться дома: не выходить ни на работу, ни на улицу. В этой ситуации многие восприняли ведение дневника как свою миссию. Всплеск дневниковых записей был?

Михаил Мельниченко:

— Сто процентов! Это видно даже по нашему ближайшему окружении. Я вижу, как люди вокруг меня, в соцсетях, описывают свои переживания и говорят, что начали вести дневник. Этот всплеск очевиден и для исследователей: на Западе уже появилось несколько организаций, которые начали заниматься сбором коронавирусных дневников. Они сразу же архивируются. Мы не так активно работаем с современностью.

Равнозначно ли ведение дневника «ручкой в тетради» постам в блогах?

Михаил Мельниченко: Разница, конечно, есть. Дневник в меньшей степени предполагает возможность чтения твоего текста кем-то другим. На самом деле у дневника тоже много хитрых жанровых особенностей, которые ставят под сомнения высказывания, будто дневник — это всегда чтение лишь для одного читателя, его автора. Дневники — очень интимный жанр, да. Но в действительности большое их количество все же адресованы некоему лицу или даже группе лиц, несмотря на все кокетство авторов, что «никому читать нельзя».

А блог — это другая история. Изначально публичная. Автор с самого начала рисует себя таким, каким хочет предстать перед аудиторией. Причем изначально понятной ему. Если с адресованностью дневника надо разбираться — кому ты его пишешь (Потомкам? Неведомым единомышленникам? ), то с блогом все понятно. Посты в нем адресованы тем, кто на твой блог подписан.

Означает ли это, что для будущих поколений, для грядущих исследований личный дневник — более ценный документ?

Михаил Мельниченко: Сложно сказать. Мне кажется, каждый материал будет очень информативным, если правильно поставить к нему вопросы. Блоги будут анализироваться по иным принципам, чем дневники. Авторов блогов — сотни тысяч, если не миллионы. Этот большой массив данных подразумевает скорее анализ социальных связей.

А дневники подразумевают анализ скорее психологический, личностный, так?

Михаил Мельниченко: По-разному. Каждый материал важно мерить его собственным аршином. Для кого-то из исследователей (например, для ученого-лингвиста) самым важным может оказаться словарь дневника, авторское словоупотребление. И форма языка окажется важнее его содержания. Для антрополога или психолога, который занимается, например, темой взросления подростков или наоборот темой старения в нашей стране — важнее психологические дневники, в которых человек на десятках страниц мурыжит собственную влюбленность или обиды на близких. Фольклористу важнее будут — записанные анекдоты, слухи, шутки, частушки. Поэтому для нас в центре «Прожито», действующем при Европейском университете, важно просто собирать все дневниковые тексты без исключения. Сегодня сложно предсказать, кто к нам впоследствии придет и что у нас захочет найти.

То есть сказать, какие записи для истории важнее — факты или чувства — вы не можете?

Михаил Мельниченко: Важнее всего — твое личное пространство. Для чего ты дневник заводишь — для того и веди. И совершенно не надо думать о будущих исследователях, а фиксировать в своем дневнике ровно то, что тебе сегодня кажется самым важным.

Все говорят: мир после пандемии будет другим. Да, конечно. Дневник — хороший способ фиксации того, как именно этот другой мир наступает. И важно зафиксировать, как происходят эти изменения не только во внешнем пространстве (социальная дистанция, нормы этикета, способы обучения и пр.), а внутри человека. Как в тебе самом менялось и меняется восприятие нового, измененного, мира.

И если у исследователей будет большой корпус личных текстов на разных языках, то по нему можно будет посмотреть, как некоторая часть населения, умеющая писать, проходила через этот период.

А вам самому про что интереснее читать в дневниках — про реальные случаи или про переживания?

Михаил Мельниченко: Я — историк, у меня подход профессиональный. Для меня дневник важен тем, что я нахожу в нем то, чего не могу найти в других источниках. Если позиция городской мэрии по поводу ношения масок прекрасно будет отражена в нормативных документах, мне важнее — найти документальное отражение реальных человеческих чувств по этому поводу.

Ваш проект «Прожито» регулярно устраивает лаборатории для волонтеров, где вы учите людей переводить письменные дневники в электронный формат. Знаю, что обычно на такие лаборатории собираются до десятка молодых людей, им раздают фрагменты чьего-нибудь дневника, а потом все вместе обсуждают прочитанное и складывают общий пазл. Вопрос: сегодняшняя ситуация изменила эти правила? Как?

Михаил Мельниченко: Мы продолжаем расшифровку дневников в режиме онлайн. Недавно, например, расшифровывали дневник студентки 50-х годов из Ростова-на- Дону.

Принять участие в наших лабораториях могут все желающие. И знаете, их стало гораздо больше! Мы начинали такую работу в Москве четыре года назад, потом присоединился Петербург. Сейчас, когда мы стали работать онлайн, к нам стали присоединяться волонтеры со всей России и не только России. В последний месяц мы вообще встречаемся каждую неделю, и всегда проходят прекрасные обсуждения. И участников стало больше — 20-25 человек каждый раз.

А зачем нужны обсуждения?

Михаил Мельниченко: Это возможность пообщаться по поводу любимого дела. Для новичков — возможность увидеть, что работа с рукописью — это интересно. Ведь речь идет о человеческой жизни, очень похожей на нашу, невзирая на то, о какой эпохе идет речь. За текстом видишь автора, и молодые люди находят в его размышлениях что-то очень близкое, понятное. Именно поэтому мы выбираем для таких коллективных лабораторий дневники людей молодых, не «окостеневших», не сложившихся окончательно.

И какие уроки выносят из этой работы новички-волонтеры? Побуждает ли их эта работы вести свои дневники?

Михаил Мельниченко: Я специально не расспрашивал, но многие сами говорили, что да. А кому-то просто нравится рассматривать чужие жизни. Кто-то изначально готовит себя к работе историка, филолога-исследователя. Знаете, мы сегодня превратились в один из самых востребованных центров прохождения практики для студентов-гуманитариев. Практика в вузах едва началась, а уже полсотни студентов со всей России к нам пришло. И ждем в ближайшие полтора месяца еще около 250 человек из разных вузов страны.

Увеличился и приток материалов. Видимо, люди, оказавшиеся на самоизоляции в своих квартирах, взялись за разбор архивов, полезли на антресоли, нашли старые письма и тетради… И стали пересылать их нам. Это важно.

Важно еще и потому, что со следующего года издательство Европейского университета начнет издавать книги про блокадные дневники. Сейчас мы работаем над концепцией первых четырех томов. И если у ваших читателей есть в семье еще не оцифрованные нами блокадные дневники — пожалуйста, свяжитесь с нашим сайтом «Прожито». Важно успеть. Это для всех важно.

Публикация материала осуществлена в рамках проекта «Адаптация»

«Адаптация. Думаем о том, что потом» — общероссийский журналистский проект эпохи карантина. Организатор — Союз журналистов России по инициативе Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, соорганизаторы — «Российская газета» и газета «Санкт-Петербургские ведомости». Координатор — Дмитрий Шерих, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России ds@jourspb.ru.

Формат публикаций — интервью, круглые столы, конференции.

Каждая из публикаций может быть свободно перепечатана другими участниками проекта, благодаря чему к мнениям, теориям, прогнозам и советам экспертов из разных регионов смогут прислушаться читатели, слушатели и зрители всей России.

Принять участие в проекте может любое зарегистрированное российское СМИ, которое придерживается принципов ответственной журналистики.

Участие в проекте носит заявительный характер. Сообщить о своем участии СМИ может координатору проекта.

Каждый участник проекта самостоятельно выбирает экспертов и публикует в своем СМИ не менее двух собственных материалов по теме проекта. Все материалы проекта публикуются под рубрикой «Адаптация». Участники проекта берут на себя урегулирование вопросов авторских и иных прав на опубликованные ими тексты и предоставляют другим участникам проекта право перепечатки своих текстов с обязательным указанием автора и СМИ, впервые его опубликовавшего.

Материалы проекта «Адаптация» будут доступны по ссылке.

Источник