Почему в России не умеют создавать авиационный бизнес «с нуля»

«Континент» и другие провалы

Буквально за день авиакомпания «Континент», о существовании которой большинство пассажиров и даже специалистов не догадывались, смогла взорвать ситуацию на авиационном рынке России.

Схема, по которой она была создана, достаточно проста. Небольшой грузовой перевозчик с тремя ИЛ-76 и всеми необходимыми для осуществления деятельности разрешительными документами довольно быстро пополнился выводимыми из «Аэрофлота» и «России» девятью ТУ-154. Оперативно (думаю, что благодаря прежнему опыту и связям одного из учредителей «Континента» Станислава Лейченко, накопленным в давно приостановившей полеты «Москве») были оформлены разрешения на полеты по доходным направлениям с севера на юг, не минуя родной в прошлом аэропорт «Внуково». Пара месяцев полетов — и наступила неплатежеспособность, а затем и приостановка операционной деятельности. Однако пассажиров авиакомпании достаточно быстро вывезли, а Росавиация оперативно развернула дискуссию о минимальном количестве самолетов одного типа, необходимых для осуществления авиакомпанией регулярных перевозок, остановившись на цифре 20.

В этой ситуации важно понять, почему события развивались столь стремительно. Следственный комитет, по своему обыкновению, тут же заподозрил руководителей «Континента» и чиновников Росавиации в мошенничестве, совершенном группой лиц. А генеральный директор авиакомпании Владимир Красильников уже даже задержан в рамках соответствующего уголовного дела. Но получается как-то очень просто. Корни же, на мой взгляд, лежат существенно глубже.

Долговая нагрузка является давней и трудной проблемой еще с 1990-х годов: с умом занимать и качественно тратить чужие деньги, которые придется со временем возвращать, умеют немногие (редкое исключение — «ЮТэйр», создавшая публичную кредитную историю с нуля). А без значительных оборотных средств в авиационном бизнесе делать нечего. Причем бездумное увеличение глубины продажи билетов, которое дает деньги сегодня, а пассажиров послезавтра, оказывается, по сути, финансовой пирамидой (примеры того, чем это заканчивается, известны: «ЭйрЮнион» и «КД-авиа»).

Чтобы выкупить девять ТУ-154 «Континентом» был явно использован банковский кредит, иначе уставный капитал компании вряд ли равнялся бы 100 000 рублей. То есть все самолеты находятся в залоге у банка. В самом залоге нет ничего дурного. Если у тебя есть собственные воздушные суда (а это старые советские самолеты; лизинговые «иномарки», естественно, не заложишь), то можно смело искать в отчетности банковские залоги, обеспечивающие кредиты на пополнение оборотных средств. Например, у «Уральских авиалиний» в залоге 12 бортов и 86 авиадвигателей на сумму почти в 1 млрд рублей. Но у «Континента» такой возможности не было, как и необходимых оборотных средств.

В этот момент «подворачивается» еще пара неплохих ТУшек (а дополнительные самолеты — это и новые потоки кэша), и на их покупку идут собранные с пассажиров деньги (на всякий случай, они покупаются на «близкую» структуру). Перекредитоваться не получается, последствия мы видим на телеэкранах.

Описанный мною сценарий — приблизительный, но совершенно не оригинальный для российской авиации. Аналогично, но пока хотя бы без летального исхода, развивается «ВИМ-авиа», которая смогла увеличить свой парк 12 среднемагистральными Boeing-757-200, ввезенными с полной оплатой, причем как стоимости самолетов, так и таможенных пошлин. Несмотря на отличный старт, дальше начало происходить нечто нереальное. Зачем-то началась скупка различных подвернувшихся небольших авиакомпаний в надежде на эффект от расширения присутствия, как следствие — серьезные проблемы с погашением векселей, отказ от заявленного облигационного выпуска, проблемы с кредиторами и эксплуатацией парка воздушных судов. Впрочем, к чести «ВИМ-авиа», компания сумела выпутаться из тяжелейшего кризиса и даже вывезла часть пассажиров «Континента». Вместо нового крупного игрока получилась очередная небольшая авиакомпания. Именно такая, с которыми в очередной раз намерена бороться Росавиация. Круг замкнулся.

Откуда взялось магическое пороговое число — 20 однотипных воздушных судов — сказать сложно. Как и предположить, что скрывается за самим этим определением. Попытаюсь привести несколько примеров, причем, не только российских, иллюстрирующих эту цифру.

У уже упоминавшихся «Уральских авиалиний» 18 Airbus (А320 и А321). Считать ли их однотипными, которые пора списывать (да и о залогах не забудем)? Однозначного ответа нет. А ведь речь идет об авиакомпании, перевозящей в год 1,8 млн пассажиров, а не о каком-нибудь крохотном «Континенте».

В латвийской airBaltiс (3,2 млн пассажиров в год) 34 самолета, но условно двух типов — 16 Boeing и 18 Fokker-50s и Bombardier Q400 NextGen. Т.е. одна из успешно созданных с нуля авиакомпаний стран бывшего СССР, да еще и работающая в жестких рамках Евросоюза, под критерий «достаточности» парка могла бы в России и не пройти.

И как быть с ГТК «Россия», которая перевозит в год примерно столько же, сколько и airBaltiс, но 29 воздушными судами. Только вот типы у них разные: от Ан-148-100В до Boeing 767-300.

Я осмысленно взял несколько утрированные примеры. И очень хорошо, что Росавиация призвала к дискуссии на эту тему, а не приняла жесткие и непродуманные меры. А задуматься стоит над еще одним примером. В июне 2003 года шестеро венгров решили создать с нуля авиакомпанию. Через год, почти в тоже время, что и «ВИМ-авиа», из польских Катовиц был выполнен первый рейс. В начале самолетов было шесть, и они были не новые. Сегодня Wizz Air — крупнейшая бюджетная авиакомпания Центральной и Восточной Европы (9,6 млн пассажиров в 2010 году). Ее флот состоит из 34 новых Airbus A320, базирующихся в 12 аэропортах семи стран, а компания успешно конкурирует с европейскими грандами low cost перевозок — EasyJet и Ryanair.

Если следовать логике предполагаемых у нас количественных ограничений, то не было бы никакого Wizz Air. И, может быть, дело вовсе не в количестве, а в том, что создавать авиационный бизнес «с нуля» или почти «с нуля» в нашей стране так и не научились. Да и предпосылок особых для этого система регулирования не создает.

Источник

Международные организации гражданской авиации

Международные авиационные организации – постоянные объединения международного характера в области авиации, созданные, как правило, на основе международного договора или решения международной конференции. МАО создаются в целях согласования решения вопросов деятельности международной гражданской авиации, представляющих интерес для их членов, развития международного сотрудничества в соответствующей области, защите прав и интересов их членов. Сфера деятельности, цели и задачи каждой МАО определяются ее учредительным документом, регламентирующим структуру организации, характер ее деятельности, порядок принятия решений, членство, источники финансирования и т. п.

По кругу участников МАО делятся на универсальные (например, ICAO) и региональные. Одни занимаются вопросами обеспечения региональной международной аэронавигации, другие – экономико-правовыми проблемами регионального международного воздушного транспорта.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) является специализированным учреждением ООН и носит всемирный характер. Деятельность других межправительственных организаций распространяется, как правило, на отдельные регионы.

Для совершенствования управления воздушным движением (УВД) на территории Западной Европы в 1960 г. был создан Евроконтроль – Европейская организация по обеспечению безопасности аэронавигации. В том же 1960 году было образовано Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре – АСЕКНА. С этими же целями с 1961 года начала функционировать Центральноамериканская организация по обслуживанию аэронавигации – КОКЕСНА. Африканская комиссия гражданской авиации (АФКАК) содействовать выработке общей политики государств-членов в области гражданской авиации, способствуют более эффективному использованию африканского воздушного транспорта. АФКАК была создана для осуществления консультативных функций.

Европейская конференция гражданской авиации ЕКАК, которая была учреждена в 1954 году. Основными задачами этой организации являются рассмотрение и разрешение проблем, связанных с деятельностью воздушного транспорта.

Помимо межправительственных авиационных организаций существует большая группа (около 200) неправительственных авиационных организаций. Среди них различают экономические, эксплуатационно-технические, профсоюзные, научные авиационные организации. Существуют также неправительственные авиационные организации, специализирующиеся на вопросах воздушного страхования, авиационного туризма и спорта, авиационной медицины и т. д. Бесспорным лидером этих организаций следует считать Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), объединяющую авиакомпании пяти континентов мира. В настоящее время IATA является второй по важности после ICAO организацией, играющей важную роль в формировании единой экономической, правовой, технической политики авиакомпаний в области международного воздушного транспорта в глобальном масштабе.

Основными целями IATA являются:

- содействие развитию безопасного, регулярного и экономичного воздушного транспорта в интересах народов мира;

- поощрение авиационной коммерческой деятельности, изучение связанных с этих проблем;

- обеспечение развития сотрудничества между авиатранспортными предприятиями;

- прямое сотрудничество с ICAO и другими международными авиационными организациями.

Большое значение в деятельности IATA имеют постоянно проводимые региональные конференции по перевозкам.

Несмотря на то что деятельность IATA носит независимый характер, в последнее время наметилась тенденция сближения IATA и ICAO. IATA использует ICAO для решения многих важных экономических проблем международного воздушного транспорта и защиты интересов авиакомпаний.

Таким образом, сегодня основной формой многостороннего сотрудничества авиакомпаний как на региональном, так и на общемировом уровне является сотрудничество в рамках ассоциаций авиакомпаний и прежде всего Международной ассоциации воздушного транспорта – IATA.

Источник

Как построить АУЦ без затрат

Авиакомпании всего мира готовятся к возобновлению полетов после начала снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Восстановление авиаперевозок, скорее всего, будет долгим и постепенным, а перевозчикам придется пересматривать свои расходы, в том числе и на подготовку пилотов. Поэтому в апреле компания Avion Group предложила авиакомпаниям революционную идею — создать авиационный учебный центр (АУЦ) у себя дома, быстро и без первоначальных инвестиций.

Привычная схема отправки пилотов в зарубежные авиационные учебные центры теперь, возможно, не будет работать из-за ограничений на перемещение между странами. Кроме того, не все авиакомпании смогут нести расходы на такие командировки своих сотрудников. Поэтому они будут искать более эффективные решения для подготовки пилотов. В выигрыше окажутся те, у кого есть собственные пилотажные тренажеры.

Традиционно обустройство собственного учебного центра считалось дорогим удовольствием, на которое могли пойти только крупные авиакомпании. Но новые технологии радикально меняют ситуацию и в этом бизнесе.

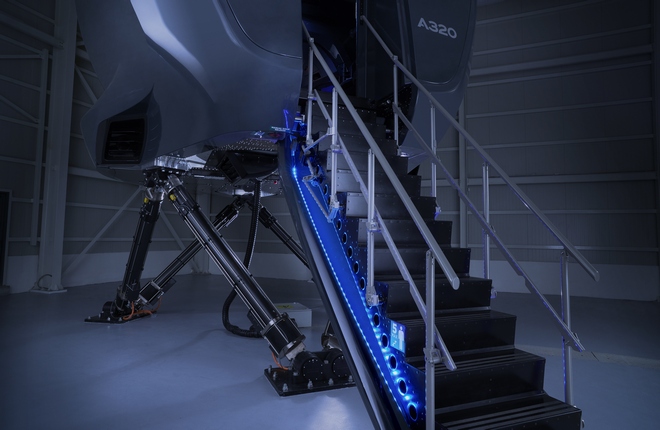

Сейчас Avion Group предлагает авиакомпаниям построить свой собственный авиационный учебный центр, для которого не нужно много места, специальной инфраструктуры, электричества и обслуживания. Этот голландский производитель специализируется на производстве и эксплуатации полнопилотажных тренажеров уровня D для узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 и Boeing 737MAX, а также управляет учебными центрами на Мальте и в лондонском аэропорту Гэтвик.

«Основываясь на опыте нашего собственного АУЦ, мы можем оказать поддержку компаниям в организации такого центра на их территории», — рассказывает Эрик Варвайк, глава Avion Group.

Преимущества полнопилотажного тренажера Avion

Ядром такого центра является сертифицированный EASA и FAA полнопилотажный тренажер уровня D собственной разработки Avion Group. Уникальный самодостаточный дизайн такого тренажера позволяет производителю предлагать его авиакомпаниям простое и дешевое решение для подготовки летного персонала.

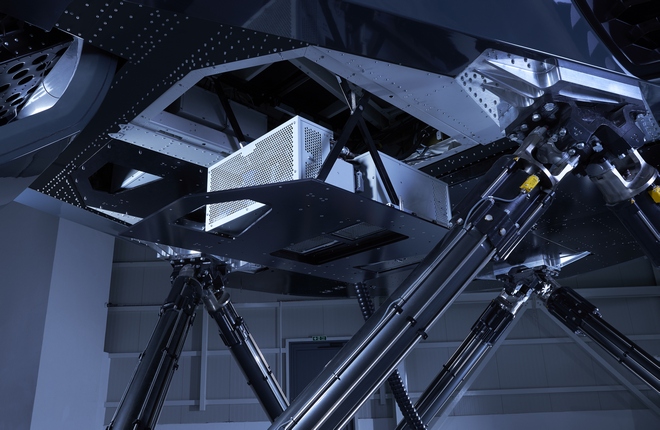

Тренажеры Avion построены с применением композиционных материалов на основе алюминиевого каркаса. В результате полнопилотажный тренажер весит всего 7,5 тонны, что почти на 5 тонн легче, чем традиционные подобные устройства.

Интеграция всех систем в тренажере делает FFS Avion совершенно автономным устройством :: Avion Group

При этом его система подвижности имеет шесть степеней подвижности и рассчитана на вес в 14 тонн. Поэтому максимальная нагрузка вряд ли будет достигнута, что снижает расход электричества и повышает долговечность системы.

Интеграция всех систем и компонентов в тренажере делает FFS Avion совершенно автономным устройством. Для него не нужны большие и специально подготовленные помещения. Все серверы и система кондиционирования размещены внутри тренажера и не требуют отдельных помещений. Более того, для тренажера Avion не нужен специальный мостик для входа в кабину, т. к. у него есть встроенный откидной трап, как на бизнес-джете.

В результате этот тренажер можно расположить в небольшом ангаре, что может быть актуально для региональных АУЦ. Рядом с ним устанавливаются только четыре шкафа с оборудованием для системы подвижности. «Это позволяет нам предоставлять клиентам услуги по принципу «включи и лети», — резюмирует Эрик Варвайк.

Полнопилотажные тренажеры уровня D для узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 компании Avion Group сертифицированы EASA и FAA :: Avion Group

Модульная структура и минимальная проводка также повышают срок службы устройства и упрощают его обслуживание, поскольку места соединений обычно являются источниками сбоев в работе. В традиционных авиационных симуляторах есть не менее 4000 различных соединений; в тренажере Avion за счет модульной структуры их количество уменьшено до 200. Это также упрощает перевозку тренажера и его сборку — на последнее нужна всего неделя.

Надежность тренажера обеспечивается высоким уровнем защиты от попадания пыли и воды — IP54.

Все сменные блоки в системе подвижности тренажера могут быть замены в течение часа, а глобальная система техподдержки работает в круглосуточном режиме, заявляют в Avion. Кроме того, производитель может дистанционно осуществлять мониторинг работы всех систем тренажера, планировать и прогнозировать техническое обслуживание.

Для полнопилотажного тренажера Avion Group не нужен специальный мост, т. к. у него есть встроенный трап :: Avion Group

Процедурный тренажер

Заказчики могут дополнить свой учебный центр процедурным тренажером Flat Panel Trainer от Avion. Он выпускается для самолетов Airbus A320CEO/NEO.

Это устройство использует одинаковое программное обеспечение с полнопилотажным тренажером Avion. Поэтому данные из Flat Panel Trainer могут быть загружены в FFS. Это позволяет отрабатывать на процедурном тренажере предполетную подготовку, чтобы экономить время работы на полнопилотажном симуляторе.

Как и его старший брат, процедурный тренажер сделан по принципу «включи и лети». Он может легко перевозиться всего в трех коробках, которые проходят в обычные двери.

Свой учебный центр без затрат

«Если вы можете гарантировать загрузку, мы создадим для вас учебный центр и будем им управлять», — говорят в Avion Group. Производитель готов помочь полностью спроектировать АУЦ под требования заказчика, включая приемную, учебные классы, склад запчастей и даже солнечные панели. При необходимости Avion Group предоставляет круглосуточную поддержку по найму и подготовке технического персонала на местах.

Размер заказчика не имеет значения — учебный центр может состоять из одного тренажера. Но при проектировании можно сразу запланировать возможность под расширение центра в будущем.

Для создания такого АУЦ авиакомпания может обойтись без первоначальных инвестиций. Здесь Avion Group сделала революционное предложение для авиакомпаний: как и самолет, такой учебный центр можно не покупать, а взять в долгосрочный лизинг. Размер лизинговых платежей будет зависеть от частоты использования центра. При этом авиакомпании-заказчику не нужно использовать тренажер все время, она просто будет иметь приоритетный доступ к своему АУЦ. При желании выкупить тренажер полностью можно позже.

По желанию заказчика Avion Group готова построить учебный центр из одного тренажера :: Avion Group

«Это быстрый успех, никаких проволочек. Мы даем авиационным организациям любого размера возможность сократить расходы на обучение персонала и минимизировать время на командировки пилотов, — объясняет Эрик Варвайк. — Но главное, мы предоставляем такое качество учебного процесса, от которого приходят в восторг даже бывалые пилоты».

Avion Group уже эксплуатирует два учебных центра. Первый из них — Simliner — рядом с международным аэропортом Мальты в Луке открылся в 2018 г. Инвестиции Avion в этот проект составили более 7 млн евро. Компания предлагает этот АУЦ в сухой лизинг для полного курса подготовки летных экипажей для самолетов Airbus A320. Первым заказчиком стала местная авиакомпания Air Malta.

«Наличие тренажера в базовом аэропорту очень помогло нашей компании снизить расходы и добавить гибкости к обучению», — рассказал начальник по подготовке пилотов в Air Malta капитан Эрик Кордина.

В начале марта голландский производитель совместно с британской компанией IAGO Flight Training открыли новый АУЦ для подготовки пилотов на Airbus A320 в лондонском аэропорту Гэтвик. «Сочетание современных тренажеров Avion с разнообразными учебными программами IAGO позволяет проводить первоклассное обучение и переподготовку летного персонала», — отметил глава IAGO Flight Training капитан Джеймс Лич.

Тренажеры Avion известны не только в дальнем зарубежье, но и в странах постсоветского пространства. Их уже опробовала крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana. Директор по обучению производства полетов этого перевозчика капитан Филиппос Сиаккас рассказал, что остался очень доволен сотрудничеством с командой Avion.

«Их специалисты движимы инновациями, стремятся к наивысшему качеству и нацелены на успех. Это один из самых преданных своему делу, энергичных и профессиональных коллективов в отрасли», — отметил он.

Источник