Инвестиции представляют собой обратную функцию от процентной ставки

2.7. Инвестиции и сбережения: проблемы равновесия

Важной составляющей совокупного спроса являются инвестиции. Под инвестициями понимаются расходы предприятий, направленные на расширение производства, повышение качества продукции.

Источником инвестиций являются сбережения. Проблема заключается в том, что сбережения осуществляются одними хозяйствующими агентами, а инвестиции могут осуществляться совсем другими группами лиц или хозяйствующими субъектами. Источником инвестиций являются и накопления предприятий. Здесь «сберегатель» и «инвестор» совпадают. Однако роль сбережений домашних хозяйств весьма значительна, и несовпадение процессов сбережений и инвестирования может приводить экономику в состояние неравновесия.

Различают инвестиции: валовые, чистые, автономные и индуцированные (производные).

Валовые инвестиции — это общий объём инвестиций независимо от источников финансирования. Валовые инвестиции включают и инвестиции, осуществляемые за счёт амортизационных отчислений.

Чистые инвестиции представляют собой валовые инвестиции за вычетом инвестиций, осуществляемых за счёт сумм амортизации основных фондов.

Инвестиции, не связанные с ростом ВВП, называются автономными. Они обусловлены нововведениями, вызванными научно-техническим прогрессом. Такие инвестиции сами становятся причиной увеличения ВВП.

Индуцированные инвестиции — это капиталовложения, направленные на образование новых производственных мощностей, причиной создания которых является увеличение спроса на материальные блага и услуги. При повышении спроса дополнительная продукция производится за счёт более интенсивной эксплуатации имеющегося оборудования. Если повышенный спрос не удовлетворяется, то для выпуска недостающей продукции сооружаются новые производственные мощности.

Процесс инвестирования зависит от многих факторов. Во-первых, он зависит от ожидаемой нормы прибыли.

Рис. 2.6. Равновесие сбережений и инвестиций:

І — инвестиции; S — сбережения; r — ставка банковского процента

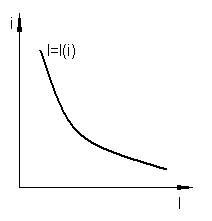

Во-вторых, инвестор при принятии решений всегда учитывает альтернативные возможности, и решающим здесь будет уровень процентной ставки. Графически взаимосвязь между нормой процента, инвестициями и сбережениями представлена на рис. 2.6.

На графике иллюстрируется положение равновесия между сбережениями S и инвестициями І. Инвестиции есть функция нормы процента І = І(r), причём эта функция убывающая: чем выше уровень процентной ставки, тем ниже уровень инвестиций. Сбережения также есть функция нормы процента S = S(r), но эта функция уже возрастающая: чем выше уровень процента, тем выше уровень сбережений. Уровень процента, равный r0 , обеспечивает равенство сбережений и инвестиций в масштабе всей экономики. Уровни r1 и r2 — отклонения от этого состояния.

Такие функциональные связи между процентом, инвестициями и сбережениями описывались теоретиками классической школы. В кейнсианской же концепции инвестиции также есть функция нормы процента, а вот сбережения — это функция дохода S = S(Y). Тем самым динамика инвестиций и сбережений определяется различными факторами.

В-третьих, инвестиции зависят от уровня налогообложения. Слишком высокий уровень налогообложения не стимулирует инвестиции.

В-четвёртых, инвестиционный процесс реагирует на темпы инфляции. В условиях инфляции, когда издержки представляют значительную неопределённость, процессы реального инвестирования становятся непривлекательными.

Важнейшие макроэкономические пропорции, отражающие взаимодействие инвестиций, сбережений и ВВП, можно представить следующим образом:

т.е. ВВП при его использовании равен сумме расходов на потребление С и инвестиций І. При этом потребление есть функция дохода С = С (Y), а инвестиции — функция процентной ставки І = І(r).

С другой стороны, произведённый ВВП можно представить как ВВП = C + S, где S так же, как и C, является функцией дохода S = S(Y).

Итак, если C + І = C + S, то І = S, где инвестиции — функция процентной ставки, а сбережения — функция дохода.

Равенство І(r) = S(Y) демонстрирует важность соблюдения определённых пропорций в экономике для равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением и является необходимым условием макроэкономического равновесия.

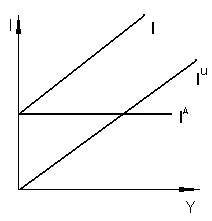

А теперь определим уровень ВВП, когда сбережения и инвестиции находятся в состоянии равновесия (рис. 2.7).

На графике линия І означает неизменный объём инвестиций при любом уровне ВВП. По мере роста ВВП сбережения увеличиваются. В точке Е линии І и S пересекаются. Размер ВВП = ON и есть тот уровень, на котором сформировалось равновесие между инвестициями и сбережениями. Но этот уровень ВВП не обеспечивает полной занятости — линии F. Эта линия проходит правее точки пересечения S и І. Точка N означает то состояние равновесия ВВП, к которому будет стремиться экономика всякий раз, когда равновесие между І и S будет нарушаться.

Рис. 2.7. Объём ВВП при равновесии сбережений и инвестиций

Если уровень S окажется больше І, то это означает, что масштабы сбережений в обществе превышают масштабы инвестирования. Часть товарной продукции перестанет находить сбыт, увеличатся товарные запасы, предприятия сократят производство. «Невидимая рука» станет толкать уровень ВВП в сторону точки N. Если линия S окажется ниже І, будет разворачиваться обратный процесс.

И в классической, и в кейнсианской модели равновесие наступает в точке пересечения І и S. Различия заключаются в следующем:

Во-первых, в классической модели длительная безработица представляется невозможной. Гибкое реагирование цен и ставки процента восстанавливает нарушенное равновесие. В модели Кейнса равенство І и S может осуществляться и при полной занятости. Линия F показывает, что полная занятость была бы в том случае, если бы объём ВВП достиг точки F. А для этого нужно поднять линию І вверх, пока она не пересечёт точку F, лежащую на линии сбережений. Другими словами, если инвестиционный процесс оживится, то возможно достижение равновесия при полной занятости. Именно государству отводится важнейшая роль в стимулировании инвестиций.

Во-вторых, классическая модель предполагает существование гибкого ценового механизма, присущего рынку. Кейнс подверг сомнению этот постулат: предприниматели, столкнувшись с падением спроса на свою продукцию, не снижают цены. Они сокращают производство и увольняют рабочих. Отсюда — «невидимая рука» рыночного механизма не может обеспечить полную занятость.

В-третьих, сбережения являются, прежде всего, функцией дохода, а не только уровня процента, как видно из теории классиков.

Итак, равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением требует соблюдения равенства объёмов сбережений и инвестиций. То обстоятельство, что инвестиции есть функция процента, а сбережения — функция дохода, делает проблему нахождения равенства весьма сложной задачей.

Источник

Функция инвестиции

Вопрос 20.

В кейнсианской модели главным фактором стимулирования совокупного спроса выступает инвестиции. В экономическом анализе термин «инвестиции» означает использование сбережений для создания новых производственных мощностей и других физических (реальных) активов.

Вложение средств в ценные бумаги такие, как акции и облигации, называются финансовыми или портфельными инвестициями.

В отличие от физических инвестиций, которые сдают новые активы и тем самым увеличивают производственные мощности страны, финансовые инвестиции только перераспределяют права собственности на существующие активы от одного субъекта к другому. Именно поэтому экономисты связывают инвестиции с вложением капитала в приобретение физических активов и запасов. Важно и то, что осуществление инвестиций непосредственно связано с товарным рынком, тогда как купля-продажа ценных бумаг – с фондовым рынком.

Инвестиции увеличивают объем эффективного спроса, в отличие от сбережений. Поэтому кейнсианские исходят из возможности компенсирования падающей склонности к потреблению наращиванием инвестиционных расходов.

Инвестиции и процентная ставка. Побудительным мотивом осуществления инвестиций является прибыль. Иначе говоря, решая для себя вопрос о целесообразности инвестиций, каждый предприниматель будет оценивать, прежде всего, возможную прибыльность приобретенных средств производства.

Ожидаемую норму прибыли фирма должна сопоставить со ставкой банковского %. Процентная ставка – цена, которую фирма должна заплатить, чтобы занять денежный капитал, необходимый для приобретения реального капитала (оборудование и т.д.). Положительное решение будет принято об инвестировании в том случае, если ожидаемая норма прибыли превышает процентную ставку.

Может возникнуть вопрос: имеет ли какой-либо смысл процентная ставка как цена инвестирования в реальный капитал в том случае, если фирма не использует заемные средства и весь свой бизнес финансирует за счет собственных средств, которые она сберегла из прошлых прибылей? Безусловно, поскольку, изымая средства из сбережений и вкладывая их в машины и оборудование, фирма несет альтернативные издержки – лишается процентного дохода, который могла бы получить, предоставив собственные средства в ссуду кому-нибудь ещё.

При высокой процентной ставке будут осуществляться только те инвестиционные проекты, которые могут обеспечить наивысшую ожидаемую норму прибыли. В этом случае объем инвестиций окажется наибольшим. При снижении процентной ставки ранее неприбыльные проекты (из-за низкой ожидаемой нормы прибыли) становятся выгодными, и уровень инвестиций в экономике возрастает.

Ĵ = Ĵ (i)

Кейнсианцы при определении инвестиций большое внимание уделяют ожиданиям инвесторов. Это означает, что при данной процентной ставке предприниматели могут и сокращать и увеличивать инвестиции в зависимости от того, пессимистичный или оптимистичный характер имеют их ожидания.

Инвестиции и доход. Необходимо определить зависимость объема инвестиций от размеров совокупного (национального) дохода. Неоднократные попытки статистическим путем найти строгую корреляционную зависимость этих показателей не увенчались успехом, хотя вполне логично предположить, что с ростом национального дохода расширяется инвестиционные возможности фирм и наоборот.

Характер воздействия инвестиций на уровень занятости, объем производства и национального дохода и обратное влияние прироста национального дохода на инвестиционный процесс ставят проблему разграничения инвестиций по видам.

Если исключить инвестиции, идущие на возмещение выбывающих капитальных товаров (т.е. амортизацию), то оставшиеся чистые инвестиции (накопление) могут носить либо автономный J А ,либоиндуцированный J U характер.

Под автономными инвестициями понимаются затраты на образование нового капитала, не зависящие от изменений национального дохода. Наоборот, сами эти инвестиции и их изменения оказывают влияние на рост или падение национального дохода. Причинами появления автономных инвестиций являются внешние факторы – скачкообразность технического прогресса, изменение вкусов, прирост населения, расширение внешних рынков и т.п. Поскольку анализ Кейнса носит статичный характер и ведется применительно к краткосрочному периоду, который предполагает, что перечисленные выше факторы не меняются, то практически речь идет об инвестициях, финансируемых из государственного бюджета, и прежде всего, за счет его дефицита. Кроме того, источником автономных инвестиций могут выступать внешние займы.

График автономных инвестиций в координатах кейнсианской модели будет выглядеть как горизонтальная линия.

J U = f(∆У)

При этом если национальный доход, а следовательно, и совокупный спрос не изменяются, то индуцированные инвестиции осуществляться не будут. При простом воспроизводстве, как известно, осуществляется только восстановление изношенного основного капитала. Индуцированные инвестиции возникают тогда, когда национальный доход изменяется.

Зависимость прироста индуцированных инвестиций от роста национального дохода отражается предельной склонностью к инвестированию MPI.

MPI = ∆J/ ∆У

∆J –прирост инвестиций;

∆У –прирост национального дохода.

Именно эта зависимость придает графику индуцированных чистых инвестиций положительный наклон.

Источник

Процентная ставка и инвестиции.

Инфляция приводит к необходимости ее учета в ставках банковского процента, так как объявляемые банком ставки по депозитам, вкладам отличаются от реальных, т.е. очищенных от влияния инфляции. Предположим, что вы помещаете на банковский счет вклад Q под годовой объявленный процент r. Тогда в конце года вы можете получить сумму Q (1 + i/100). Но вследствие наличия годовой инфляции с процентным уровнем i полученная вами сумма будет обладать истинной стоимостью, уменьшенной в (1 + i/100) раз по сравнению с первоначальной суммой, выданной банком.

Этой формулой и должен руководствоваться вкладчик, вносящий вклад в условиях инфляции. При значениях уровня инфляции i, намного меньших 100%, можно считать, что истинная ставка процента rист равна разности между процентной ставкой, объявленной банком, и процентным уровнем инфляции за тот же период.

Если процент инфляции i равен объявленной банком процентной ставке r, то хранение денег в банке вообще не приносит дохода, а если процент инфляции превышает процентную ставку, то реальная процентная ставка отрицательна и вкладчик несет убытки. С другой стороны, банки, объявившие высокие ставки банковского процента в расчете на инфляцию, понесут убытки или вынуждены будут снизить объявленные ставки, если уровень инфляции окажется меньше того, на который они рассчитывали, объявляя высокие ставки.

Инвестиции.

Инвестиции – это долгосрочные вложения государственных или частных средств, направляемые для строительства новых заводов, фабрик, расширение производственных мощностей. К инвестициям не относится купля акций и облигаций, так как такие сделки означают передачу права собственности одного лица другому на существующие капитальные ценности.

Предприятия осуществляют инвестиции по следующим направлениям:

· строительство производственных зданий, сооружений, приобретение нового оборудования, технологий;

· дополнительные закупки сырья для последующего производственного потребления;

· затраты, связанные с повышением производительности труда работников и их квалификации, с улучшением условий труда.

Соответственно этим направлениям различают:

· инвестиции в основной капитал;

· инвестиции в товарно-материальные запасы;

· инвестиции в развитие рабочей силы.

Инвестиции подразделяются на валовые, чистые, автономные, индуцированные.

Валовые инвестиции включат затраты, связанные с возмещением изношенного капитала (амортизация), и прирост капитальных вложений на расширение производства.

Чистые инвестиции раны валовым инвестициям за вычетом расходов на амортизацию основного капитала. Чистые инвестиции могут иметь:

· положительную величину, когда валовые инвестиции превышают размеры амортизации;

· нулевую величину, когда валовые инвестиции равняются размерам амортизации;

· отрицательную величину, когда валовые инвестиции меньше размеров амортизации.

Автономные инвестиции не связаны с ростом национального дохода. Они, как правило, обусловлены нововведениями, вызванными научно-техническим прогрессом. Такие инвестиции чаще всего сами становятся причиной увеличения национального дохода.

Индуцированные инвестиции – это капиталовложения, направленные на образование новых производственных мощностей, причиной создания которых является увеличение спроса на материальные блага и услуги. При повышении спроса дополнительная продукция производится за счет наиболее интенсивной эксплуатации имеющегося оборудования. Если повышенный спрос не удовлетворяется, то для выпуска недостающей продукции сооружаются новые производственные мощности. Для определения объёма инвестиций необходимо знать приростную капиталоемкость продукции, которая характеризуется необходимым количеством единиц дополнительного капитала (инвестиции) для производства дополнительной единицы продукции. Отсюда следует, что приданной приростной капиталоёмкости необходимы индуцированные инвестиции.

В целом потребности в инвестициях выступают в виде инвестиционного спроса.

Инвестиционные спрос представляет собой спрос предпринимателей на средства производства для восстановления изношенного капитала, а также для его увеличения с целью расширения производства. Инвестиционный спрос зависит от нормы прибыли и ставки банковского процента. Отсюда следует, что инвестиционный спрос выступает как функция ставки банковского процента.

Инвестиционный спрос растёт, если средства, вложенные в инвестиции, норма прибыли будет выше, чем процент от вложения этой суммы денежных средств в банк. Инвестиционный спрос падает, если процентная ставка за кредит возрастает и капитальные вложения становятся менее выгодными. Инвестиционный спрос замедляется, когда банковский процент повышается, а курс ценных бумаг понижается. В этом случае ресурсы капитала от продажи акций и облигаций уменьшаются.

В результате можно сделать вывод, что при использовании любого источника финансирования делать инвестиции будет выгодно до тех пор, пока ставка процента не превысит ожидаемой нормы прибыли от вложенных средств в инвестиции, т.е. спрос на инвестиции обратно пропорционален норме банковского процента.

От каких факторов зависят инвестиции?

Прежде всего, инвестиции зависят от ожидаемой нормы прибыли предполагаемых капиталовложений. Чем выше предполагаемая норма прибыли, тем выше должны быть инвестиции.

Второй фактор, определяющий величину инвестиций, — уровень процентной ставки. Чем выше уровень процентной ставки, тем ниже при прочих равных условиях уровень инвестиций, так как процентная ставка может рассматриваться в качестве цены инвестиций.

На величину уровня инвестиций оказывает влияние доход. Если говорить об автономных инвестициях, т.е. инвестициях не зависящих от уровня дохода, то сами инвестиции рассматриваются как фактор роста дохода. Однако по мере роста дохода инвестиционные возможности увеличиваются, и в данном случае имеют место производные инвестиции.

На величину инвестиций оказывают влияние и другие факторы: уровень налогообложения, политика правительства, общий характер инвестиционного климата в стране.

2.Рынок земли. Рента.

Рынок земельных ресурсов, природных богатств, полезных ископаемых в российской экономике находится в стадии формирования, и его становление сопряжено с огромными трудностями. Земля и другие природные ресурсы в советской экономике вообще не рассматривались как объект купли-продажи, товарно-денежных отношений. В связи с этим практически отсутствовал ценовой механизм, не были выработаны способы установления цен на эти виды товаров, которые традиционно считались «бесплатными», не налажен учет затрат, вкладываемых в землю и природные богатства, не составлен полный земельный кадастр, учитывающий относительную ценность разных земель. Кроме того, земля как объект, товар разнородна и делится на сельскохозяйственные угодья, пашню, зоны прокладки коммуникаций, зоны залегания полезных ископаемых, строительные площади под жилье и объекты, зоны отдыха. Для каждого из этих видов земельных ресурсов возможен свой рынок, свои цены, свой механизм ценообразования.

Образование рынка земли и природных богатств связано, как правило, с необходимостью выработки и принятия правовых, законодательных основ, регулирующих деятельность такого рынка. Требуется также установление допустимых масштабов и форм купли-продажи уникальных по ценности и значимости ресурсов и факторов производства. Предмет особой заботы — мера допустимого проникновения на рынок земли и природных богатств иностранного капитала.

Источник